清肠就排大便,不清肠就不排便,正常吗

消化内科编辑

健康陪伴者

消化内科编辑

健康陪伴者

消化内科编辑

健康陪伴者

消化内科编辑

健康陪伴者

清肠后排便、不清肠则不排便的情况属于异常排便模式,可能与肠道功能紊乱、饮食结构失衡、排便习惯异常、药物依赖及精神心理因素有关。

肠道蠕动节律异常会导致排便依赖外界刺激。结肠传输减慢时,粪便滞留时间延长,水分过度吸收引发便秘。可尝试腹部按摩或补充膳食纤维改善蠕动功能,持续超过2周需就医排除肠易激综合征等器质性疾病。

低纤维高脂饮食使粪便体积不足,难以有效刺激肠壁压力感受器。每日膳食纤维摄入量建议达到25-30克,可通过增加燕麦、火龙果、奇亚籽等食物实现。同时需保证每日饮水量1500-2000毫升。

长期抑制便意会降低直肠敏感性。建议固定每日晨起或餐后尝试排便,采用蹲姿保持髋关节35度屈曲,避免如厕时过度用力。生物反馈治疗可帮助重建正常排便反射。

频繁使用清肠制剂可能导致肠神经丛敏感性下降。刺激性泻药如番泻叶、比沙可啶等连续使用不宜超过1周,渗透性泻药如乳果糖相对安全,但均需在医生指导下调整用药方案。

焦虑抑郁状态通过脑肠轴影响肠道功能。长期精神紧张会抑制副交感神经兴奋性,导致胃肠蠕动减慢。正念减压训练联合腹式呼吸练习有助于改善功能性便秘症状。

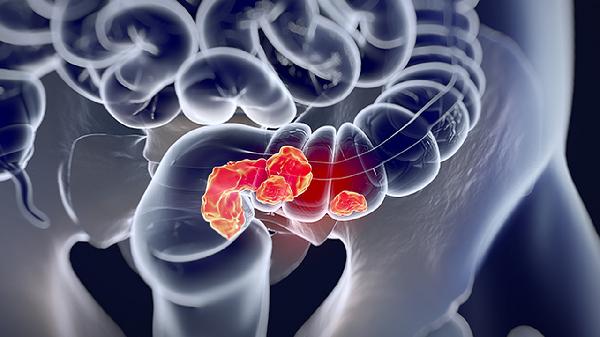

建立规律排便习惯需综合调整生活方式,每日保持30分钟快走或跳绳等有氧运动,早晚顺时针按摩腹部10分钟,晚餐适量食用含有益生菌的发酵乳制品。注意避免过度依赖咖啡或浓茶刺激排便,若调整饮食运动后症状未改善,或伴随腹痛、便血等报警症状,应及时至消化科进行结肠传输试验、排粪造影等专项检查。