嗜酸性粒细胞百分比偏高是什么原因

血液内科编辑

医普小新

血液内科编辑

医普小新

血液内科编辑

医普小新

血液内科编辑

医普小新

嗜酸性粒细胞百分比偏高可能与过敏反应、寄生虫感染、自身免疫性疾病、血液系统疾病、药物反应等因素有关。嗜酸性粒细胞是白细胞的一种,其比例升高通常提示机体存在异常免疫应答或炎症反应。

接触花粉、尘螨、动物皮屑等过敏原可能引发过敏性鼻炎、哮喘或荨麻疹,导致嗜酸性粒细胞增多。过敏反应会刺激免疫系统释放组胺等介质,促使骨髓加速生成嗜酸性粒细胞。患者可能出现皮肤瘙痒、打喷嚏、呼吸困难等症状,需通过过敏原检测明确诱因,并避免再次接触。医生可能建议使用氯雷他定片、糠酸莫米松鼻喷雾剂、孟鲁司特钠咀嚼片等药物控制症状。

蛔虫、钩虫、血吸虫等寄生虫侵入人体后,嗜酸性粒细胞会参与抗寄生虫免疫反应。寄生虫感染常见于卫生条件较差的地区,可能伴随腹痛、腹泻、营养不良等症状。粪便虫卵检查或血清学检测可帮助诊断,治疗需遵医嘱使用阿苯达唑片、吡喹酮片等驱虫药物,同时注意饮食卫生和手部清洁。

嗜酸性肉芽肿性多血管炎、系统性红斑狼疮等疾病可能引起嗜酸性粒细胞异常增殖。这类疾病与免疫系统错误攻击自身组织有关,患者可能出现皮疹、关节疼痛、器官损伤等表现。确诊需结合抗体检测和病理活检,治疗常采用泼尼松片、环磷酰胺片等免疫抑制剂,需定期监测血常规和肝肾功能。

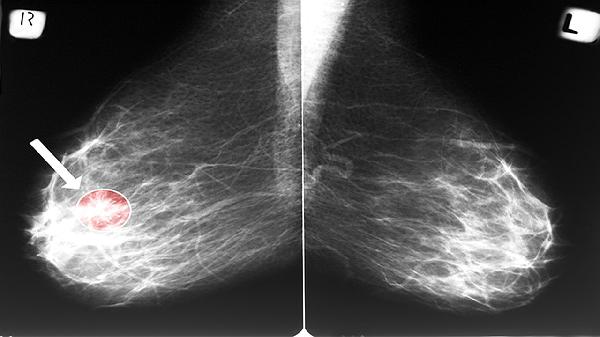

慢性嗜酸性粒细胞白血病、骨髓增生异常综合征等血液病可直接导致嗜酸性粒细胞恶性增生。这类疾病可能伴随发热、乏力、肝脾肿大等症状,骨髓穿刺和基因检测有助于明确诊断。治疗方案包括羟基脲片、伊马替尼胶囊等靶向药物,严重者需考虑造血干细胞移植。

青霉素、头孢类抗生素或别嘌醇片等药物可能诱发超敏反应,引起嗜酸性粒细胞增多。药物相关性反应通常在用药后1-3周出现,可能伴随皮疹、淋巴结肿大等症状。需立即停用可疑药物,必要时使用地塞米松磷酸钠注射液抗过敏治疗,严重者需住院观察。

发现嗜酸性粒细胞百分比偏高时,应结合其他检查指标和临床症状综合判断。建议避免摄入可能加重过敏的海鲜、坚果等食物,保持居住环境清洁以减少尘螨暴露。轻度升高且无症状者可1-3个月后复查血常规,若持续异常或伴随体重下降、夜间盗汗等症状,需及时到血液科或免疫科就诊完善检查。日常注意记录症状变化,用药前主动告知医生过敏史和用药史。