脾大中医治疗最佳方法

普外科编辑

医路阳光

普外科编辑

医路阳光

普外科编辑

医路阳光

普外科编辑

医路阳光

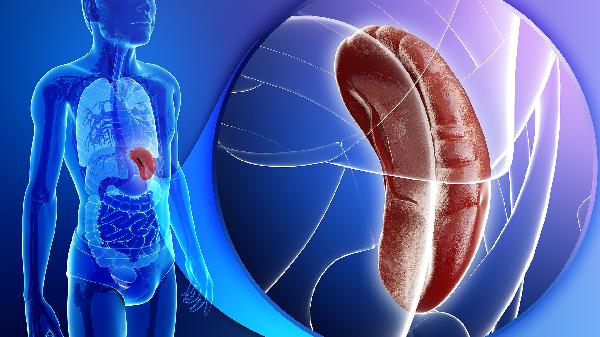

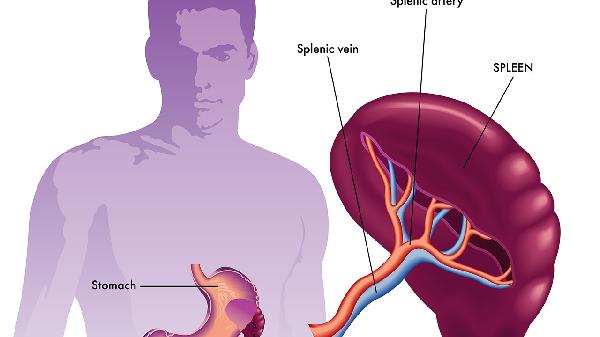

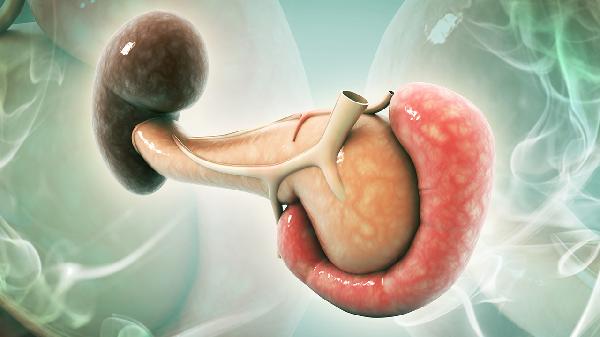

脾大中医治疗最佳方法主要有健脾益气、活血化瘀、疏肝理气、清热利湿、温阳散寒等。脾大可能与脾虚、血瘀、肝郁、湿热、寒凝等因素有关,通常表现为腹胀、乏力、食欲减退、胁痛、水肿等症状。

脾虚是脾大的常见原因,多因饮食不节、劳倦过度导致脾胃功能受损。中医常用四君子汤、补中益气汤等方剂调理,药物如人参健脾丸、参苓白术散可帮助恢复脾胃运化功能。伴随症状包括面色萎黄、大便溏稀,治疗需配合规律饮食,避免生冷油腻食物。

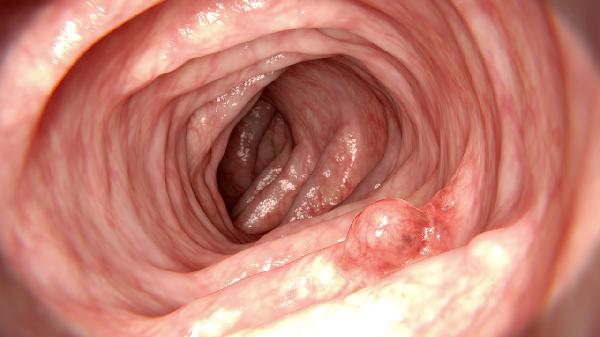

血瘀型脾大多与气滞或外伤有关,表现为脾区刺痛、舌质紫暗。血府逐瘀汤、桂枝茯苓丸是经典方剂,成药如血府逐瘀胶囊、复方丹参片可改善血液循环。患者需避免久坐,适当运动促进气血运行,若出现皮下瘀斑需警惕血小板减少。

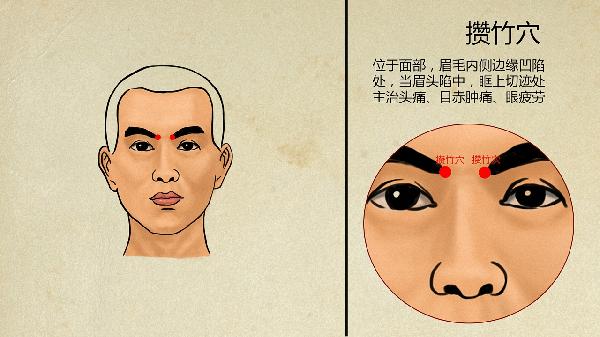

长期情绪不畅易致肝气郁结,横逆犯脾引发肿大。柴胡疏肝散、逍遥散为常用方,药物如舒肝解郁胶囊、丹栀逍遥丸能缓解胁胀嗳气。此类患者应保持情绪稳定,配合穴位按摩太冲、期门,若见口苦咽干提示可能合并胆囊疾病。

湿热蕴结常见于嗜酒或湿热地区人群,脾大伴舌苔黄腻、小便短赤。茵陈蒿汤、三仁汤可选用,中成药如茵栀黄颗粒、清热祛湿颗粒有助于消除水肿。需严格戒酒,饮食宜食薏苡仁、赤小豆,出现黄疸需排查肝胆病变。

阳虚寒凝多见于中老年,脾大质地硬伴畏寒肢冷。附子理中丸、实脾饮等方剂可温补脾阳,成药如金匮肾气丸、右归丸能改善代谢功能。患者需注意腹部保暖,食疗可用生姜羊肉汤,若出现下肢凹陷性水肿需监测心肾功能。

中医治疗脾大需辨证施治,急性期可配合针灸足三里、三阴交等穴位。日常应保持适度运动如八段锦,饮食宜清淡易消化,禁食腌制食品。若脾大持续进展或伴随呕血、高热等症状,应及时结合现代医学检查排除门脉高压、血液病等器质性疾病。治疗期间定期复查超声,避免自行滥用破血逐瘀类药物。