原发性血管炎是什么病

心血管内科编辑

健康解读者

心血管内科编辑

健康解读者

心血管内科编辑

健康解读者

心血管内科编辑

健康解读者

原发性血管炎是一组以血管壁炎症和坏死为主要特征的自身免疫性疾病,可累及全身各类型血管,主要类型有巨细胞动脉炎、结节性多动脉炎、显微镜下多血管炎、嗜酸性肉芽肿性多血管炎等。该病可能与遗传易感性、感染触发、免疫异常等因素相关,临床表现为发热、乏力、体重下降等全身症状,以及受累器官特异性表现如皮肤紫癜、关节肿痛、肾功能损害等。

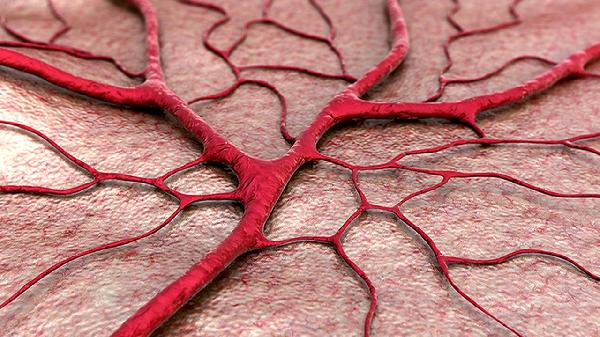

原发性血管炎根据受累血管大小分为大血管炎、中血管炎和小血管炎。大血管炎包括巨细胞动脉炎和大动脉炎,主要累及主动脉及其分支;中血管炎以结节性多动脉炎为代表,侵犯中等肌性动脉;小血管炎涵盖显微镜下多血管炎、嗜酸性肉芽肿性多血管炎等,病变涉及小动脉、毛细血管和小静脉。不同分类的血管炎在病理改变、临床表现和治疗方案上存在差异。

原发性血管炎的确切病因尚未完全阐明,目前认为与遗传背景、环境因素和免疫调节紊乱相关。部分患者存在HLA基因易感性,感染原如乙型肝炎病毒可能触发免疫异常。病理核心为中性粒细胞、淋巴细胞等炎性细胞浸润血管壁,导致血管内皮损伤、纤维素样坏死,继而引发管腔狭窄或动脉瘤形成。抗中性粒细胞胞浆抗体在部分小血管炎中起关键作用。

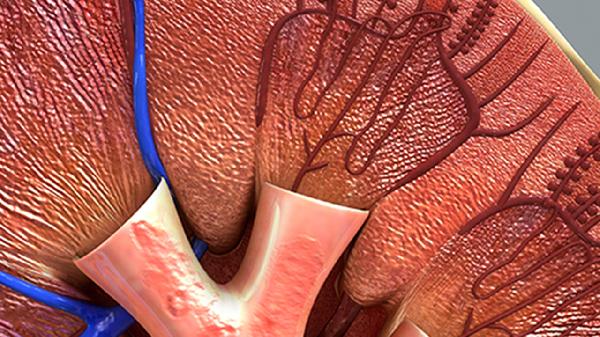

疾病早期常出现非特异性症状如持续低热、疲倦、食欲减退和体重下降。随着进展可表现为皮肤可触及紫癜、网状青斑,关节肌肉疼痛;肺部受累时出现咳嗽、咯血;肾脏损害表现为血尿、蛋白尿;神经系统症状包括周围神经病变、头痛等。巨细胞动脉炎特有颞动脉压痛、视力障碍,结节性多动脉炎可伴发肠系膜缺血和睾丸疼痛。

诊断需结合临床表现、实验室检查和影像学结果。血液检查可见C反应蛋白和血沉升高,ANCA检测对部分血管炎有提示意义。血管超声、CT血管成像或磁共振血管成像能显示血管壁增厚、狭窄等改变。确诊常需病变部位活检,病理显示血管壁炎性细胞浸润、纤维素样坏死等特征性改变。需注意排除感染、肿瘤等其他继发性血管炎因素。

治疗以糖皮质激素为基础,根据病情联合免疫抑制剂如环磷酰胺、甲氨蝶呤或生物制剂。急性期需大剂量激素冲击控制炎症,维持期逐渐减量并长期使用免疫抑制剂预防复发。重症患者可考虑血浆置换或静脉免疫球蛋白治疗。同时需针对器官损害进行对症支持,如肾功能不全者控制血压、蛋白尿。治疗期间需密切监测感染、骨质疏松等药物不良反应。

原发性血管炎患者应保持规律作息,避免感染诱发疾病活动。饮食需保证充足优质蛋白和维生素摄入,限制高盐高脂食物。适度进行关节活动度训练,但避免剧烈运动。定期监测血压、尿常规等指标,严格按医嘱调整用药,不可自行减停激素。出现新发皮疹、持续发热或视力变化等症状时需及时复诊。长期服药者建议补充钙剂和维生素D预防骨质疏松。