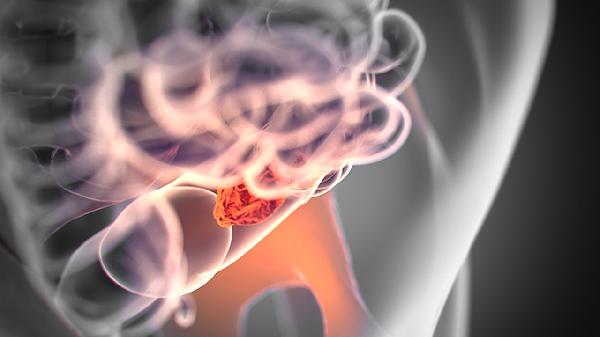

肠瘘治疗的原则有哪些方法

中医养生编辑

医心科普

中医养生编辑

医心科普

中医养生编辑

医心科普

中医养生编辑

医心科普

肠瘘治疗的原则主要有控制感染、营养支持、纠正水电解质紊乱、促进瘘口愈合和手术治疗等方式。

肠瘘患者常因肠内容物外漏导致腹腔感染,需及时使用抗生素控制感染。可遵医嘱使用注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠、盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液等广谱抗生素。同时需对瘘口周围皮肤进行清洁消毒,避免继发感染。感染控制不佳可能导致脓毒症等严重并发症。

肠瘘患者因消化吸收功能障碍易出现营养不良,需根据瘘口位置和大小选择肠内或肠外营养支持。高位肠瘘可选择肠外营养,低位肠瘘可尝试经鼻肠管或空肠造瘘管给予肠内营养。营养支持有助于维持患者机体功能,促进组织修复。

肠瘘患者因消化液大量丢失易出现脱水、低钠血症、低钾血症等水电解质紊乱。需定期监测电解质水平,及时补充液体和电解质。严重水电解质紊乱可导致心律失常、肾功能损害等并发症。

可采用负压吸引减少肠内容物外漏,使用生长抑素类似物如醋酸奥曲肽注射液减少消化液分泌。同时需保持瘘口周围皮肤干燥清洁,使用造口袋收集漏出物。部分患者通过保守治疗可实现瘘口自愈。

对于保守治疗无效、存在腹腔脓肿、肠梗阻等并发症的患者需考虑手术治疗。手术方式包括肠段切除吻合术、肠造口术等。手术时机需根据患者全身状况和局部感染控制情况决定,通常选择在感染控制后3-6个月进行。

肠瘘患者在治疗期间需注意保持瘘口周围皮肤清洁干燥,避免剧烈运动导致腹压增高。饮食上应选择易消化、营养丰富的食物,少量多餐。定期复查血常规、电解质等指标,监测营养状况。出现发热、腹痛加重等症状应及时就医。治疗过程中需保持良好的心理状态,积极配合医生治疗。