动静脉瘘形成可能

心血管内科编辑

健康小灵通

心血管内科编辑

健康小灵通

关键词: #静脉

心血管内科编辑

健康小灵通

心血管内科编辑

健康小灵通

关键词: #静脉

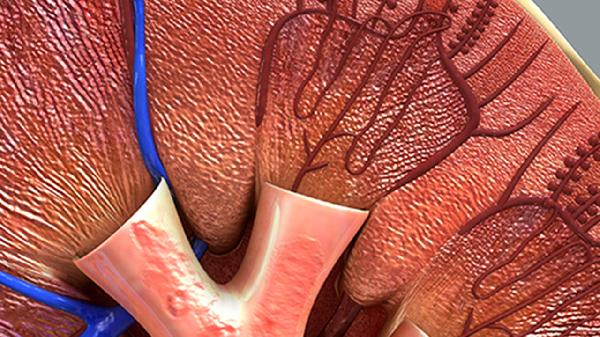

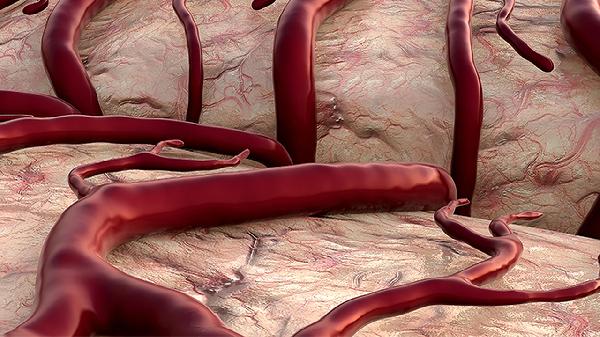

动静脉瘘形成可能与先天性血管发育异常、外伤、医源性损伤、感染或肿瘤压迫等因素有关。动静脉瘘是指动脉和静脉之间出现异常连接,导致血液直接从动脉流入静脉,可能引发局部肿胀、疼痛、皮肤温度升高、血管杂音等症状。

部分动静脉瘘由胚胎期血管发育异常引起,表现为出生后即存在血管结构缺陷。这类患者可能出现局部皮肤发红、温度升高或肢体发育不对称。对于无症状的小型瘘管可定期观察,若出现明显症状需考虑血管介入治疗如弹簧圈栓塞术。

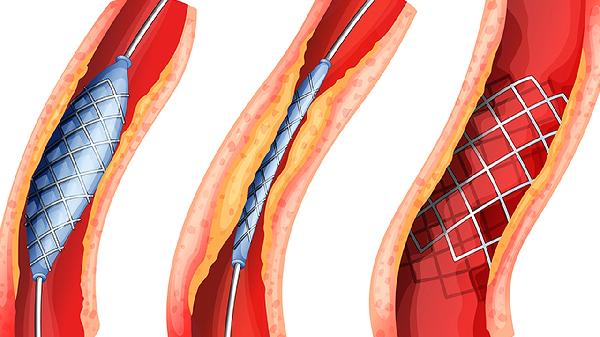

锐器刺伤、骨折碎片损伤或钝性创伤可能导致相邻动静脉壁破损形成异常通道。典型表现为创伤后迅速出现的搏动性肿块伴持续性血管杂音。紧急处理需压迫止血,确诊后常需手术修复或血管内支架置入。

动静脉穿刺、透析通路建立或血管手术操作可能意外造成动静脉沟通。透析患者多见腕部或肘部瘘管,表现为穿刺点异常震颤和持续性血流声。轻度可通过加压包扎改善,严重者需血管外科重建。

细菌性心内膜炎、血管周围脓肿等感染可能侵蚀血管壁形成瘘管,常伴发热、局部红肿热痛等炎症表现。需静脉注射抗生素控制感染,必要时手术清除坏死组织并行血管修补。

颈部或腹膜后肿瘤生长过程中可能压迫或侵犯邻近血管,逐渐形成动静脉短路。除原发肿瘤症状外,可能出现突发性血管杂音或心力衰竭。治疗需针对原发肿瘤,结合血管介入技术封闭异常通道。

发现疑似动静脉瘘症状应及时就医检查,通过血管超声、CT血管成像或动脉造影明确诊断。日常生活中需避免瘘管部位受压或剧烈碰撞,控制血压减少血管负担,透析患者应规范护理穿刺部位。遵医嘱定期复查监测瘘管变化,出现搏动增强、出血或心功能异常时需紧急处理。