肺癌化疗后还有淋巴结肿大

肿瘤科编辑

医点就懂

肿瘤科编辑

医点就懂

肿瘤科编辑

医点就懂

肿瘤科编辑

医点就懂

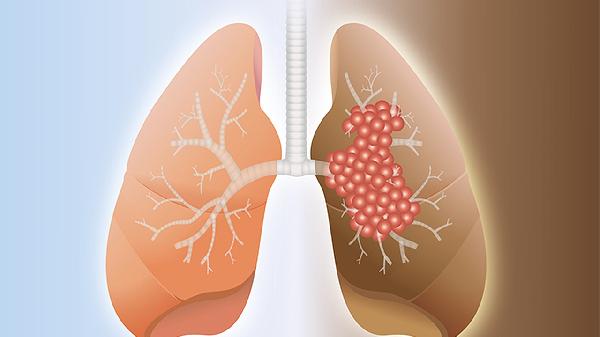

肺癌化疗后出现淋巴结肿大可能与肿瘤残留、炎症反应或淋巴转移有关,需结合影像学检查和病理活检明确性质。主要影响因素有化疗敏感性、肿瘤分期、免疫状态等。

化疗后淋巴结持续肿大需警惕肿瘤细胞残留。部分肺癌对化疗药物敏感性较低,可能导致局部病灶缩小不明显。这类患者可能出现咳嗽加重、痰中带血等症状,需通过PET-CT评估代谢活性,必要时行超声引导下穿刺活检。临床常用治疗方案包括培美曲塞二钠注射液联合铂类化疗,或根据基因检测结果使用吉非替尼片等靶向药物。

化疗药物可能引起局部淋巴组织免疫反应性增生。这种情况常见于化疗后1-2个月内,表现为淋巴结质地较软、伴有触痛,可能伴随低热症状。血常规检查可见淋巴细胞比例升高,超声显示淋巴结血流信号增强但结构正常。通常建议使用蒲地蓝消炎口服液缓解症状,严重时可短期服用醋酸泼尼松片控制炎症。

进展期肺癌化疗后新发淋巴结肿大需考虑转移可能。常见于锁骨上、纵隔等区域,触诊质地坚硬且活动度差,可能伴随声音嘶哑或吞咽困难。增强CT可显示淋巴结环形强化,肿瘤标志物如CEA可能持续升高。治疗方案需调整为二线化疗方案如多西他赛注射液,或联合局部放疗控制进展。

化疗后免疫力下降易合并细菌或病毒感染。这类淋巴结肿大多伴有红肿热痛,可能伴随白细胞计数异常。结核感染需排除时可行PPD试验,EB病毒感染需检测病毒DNA载量。治疗可选用阿莫西林克拉维酸钾分散片抗细菌感染,更昔洛韦胶囊抗病毒感染,同时配合胸腺肽肠溶片调节免疫。

胸部放疗或手术史可能导致淋巴管堵塞。表现为进行性肢体或面部水肿,超声显示淋巴管扩张但淋巴结结构正常。这类情况需通过淋巴造影确诊,治疗可采用地奥司明片改善淋巴循环,配合压力治疗和康复锻炼。日常需预防皮肤感染,避免患肢抽血或测量血压。

化疗后淋巴结肿大患者应定期复查胸部CT和肿瘤标志物,保持优质蛋白饮食如鱼肉、蛋清等促进组织修复,适量食用香菇、银耳等富含多糖类食物增强免疫力。避免剧烈运动导致淋巴水肿加重,睡眠时适当垫高上肢促进淋巴回流。出现体重骤降、夜间盗汗等症状需及时就诊评估病情进展。