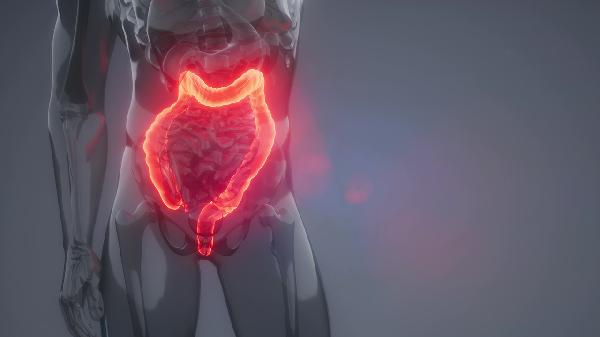

什么是缺血性结肠炎

肛肠科编辑

医学科普人

肛肠科编辑

医学科普人

肛肠科编辑

医学科普人

肛肠科编辑

医学科普人

缺血性结肠炎是指因结肠供血不足导致的炎症性疾病,主要与血管狭窄、血栓形成或低血压等因素有关。缺血性结肠炎可分为非坏疽型和坏疽型,临床表现包括腹痛、便血、腹泻等,严重时可导致肠坏死或穿孔。

结肠供血不足可能与动脉粥样硬化引起的血管狭窄有关。长期高血压、高血脂等因素可导致肠系膜动脉硬化,进而减少结肠血流。患者可能出现间歇性腹痛,尤其在进食后加重。治疗需控制基础疾病,必要时采用血管扩张药物如硝酸甘油片或介入手术改善血流。

心房颤动或高凝状态可能导致肠系膜动脉血栓栓塞,突发完全性血流中断。这种情况起病急骤,表现为剧烈腹痛伴呕吐,粪便隐血试验阳性。需紧急使用抗凝药物如低分子肝素钙注射液,严重时需行取栓术或肠切除。

休克、严重脱水或心功能不全引起的全身低血压,可导致结肠灌注不足。患者常见于老年人,症状包括腹胀、黏液血便。治疗需快速补液恢复血压,同时使用质子泵抑制剂如奥美拉唑肠溶胶囊保护胃肠黏膜。

结节性多动脉炎等自身免疫性疾病可引发肠系膜血管炎症性狭窄。患者多伴有发热、体重下降等全身症状,结肠镜检查可见节段性黏膜溃疡。需采用糖皮质激素如醋酸泼尼松片联合免疫抑制剂治疗。

腹部手术、血管造影等医疗操作可能损伤肠系膜血管。术后出现持续腹痛伴肠鸣音减弱时需警惕,CT血管成像可明确诊断。轻症可通过禁食、肠外营养支持恢复,重症需手术探查修复血管。

缺血性结肠炎患者急性期需禁食并接受静脉营养支持,恢复期应选择低渣、高蛋白饮食。日常需严格控制血压、血脂,避免剧烈运动导致内脏血流重分布。定期进行结肠镜随访监测黏膜修复情况,出现反复腹痛或便血时及时就医。长期服用抗血小板药物者须注意观察消化道出血症状。