肠黏膜萎缩怎么治疗

消化内科编辑

医点就懂

消化内科编辑

医点就懂

消化内科编辑

医点就懂

消化内科编辑

医点就懂

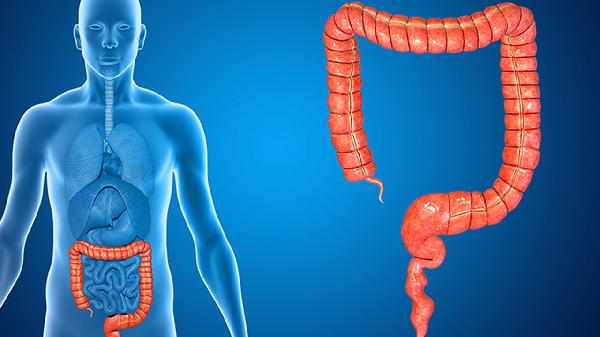

肠黏膜萎缩可通过调整饮食、补充营养、药物治疗、中医调理、手术治疗等方式改善。肠黏膜萎缩可能与长期营养不良、肠道炎症、免疫功能障碍、药物损伤、遗传代谢疾病等因素有关,通常表现为腹胀、腹泻、体重下降等症状。

肠黏膜萎缩患者需选择低渣、易消化、高蛋白的食物,如鱼肉泥、蒸蛋羹、嫩豆腐等,避免辛辣刺激或粗纤维食物加重肠道负担。每日可少量多餐,配合米汤、藕粉等流质食物补充能量。若存在乳糖不耐受需禁用乳制品。

针对维生素B12、叶酸或铁缺乏导致的萎缩,可口服维生素B12片、叶酸片、蛋白琥珀酸铁口服溶液等营养补充剂。严重吸收障碍者需通过静脉输注复方氨基酸注射液、脂肪乳注射液等肠外营养支持。

合并克罗恩病或溃疡性结肠炎时,需遵医嘱使用美沙拉嗪肠溶片、醋酸泼尼松片控制炎症;肠道菌群紊乱者可选用双歧杆菌三联活菌胶囊、酪酸梭菌活菌散调节微生态。感染性肠炎需根据病原体选择诺氟沙星胶囊、蒙脱石散等药物。

脾虚气弱型可用参苓白术散健脾益气,脾胃虚寒型适用附子理中丸温中散寒。针灸选取足三里、中脘等穴位促进胃肠蠕动,配合艾灸神阙穴改善局部血液循环。中药灌肠疗法可直接作用于病变肠段。

广泛肠黏膜萎缩伴肠梗阻或穿孔时,可能需行肠段切除术、肠造瘘术。短肠综合征患者后期可考虑肠延长术或小肠移植。术前需全面评估心肺功能及营养状态,术后需长期随访监测营养指标。

肠黏膜萎缩患者日常需保持规律作息,避免熬夜和过度劳累。饮食温度以37-40℃为宜,进食后适当散步促进消化。定期监测体重、血红蛋白等指标,出现呕血或剧烈腹痛需立即就医。冬季注意腹部保暖,可配合轻柔腹部按摩改善肠蠕动功能。