体温调节紊乱的区别诊断

体温调节紊乱可能由下丘脑功能障碍、感染性疾病、内分泌疾病、自主神经功能障碍、药物反应等原因引起,需通过实验室检查、影像学检查、病史采集等方式进行鉴别诊断。

1、下丘脑功能障碍

下丘脑作为体温调节中枢,其损伤可能导致体温设定点异常。常见病因包括颅脑外伤、肿瘤压迫或炎症侵袭,患者可能表现为持续性低热或高热,伴随口渴感异常、睡眠周期紊乱。需进行头颅MRI检查明确病变位置,治疗需针对原发病因,如垂体瘤可考虑使用溴隐亭片,炎症反应可使用地塞米松磷酸钠注射液。

2、感染性疾病

细菌或病毒感染可刺激内生致热原释放,引起发热反应。结核分枝杆菌感染可能导致午后低热,EB病毒感染常见持续性中等程度发热,均伴有特异性抗体检测阳性。需完善血培养、PCR检测等检查,细菌感染可使用注射用头孢曲松钠,病毒感染可选用更昔洛韦氯化钠注射液。

3、内分泌疾病

甲状腺功能亢进时甲状腺激素分泌过多,基础代谢率升高导致怕热多汗;肾上腺皮质功能减退则可能出现体温偏低。通过甲状腺功能五项、皮质醇节律检测可确诊,甲亢患者可服用甲巯咪唑片,肾上腺功能减退需补充醋酸氢化可的松片。

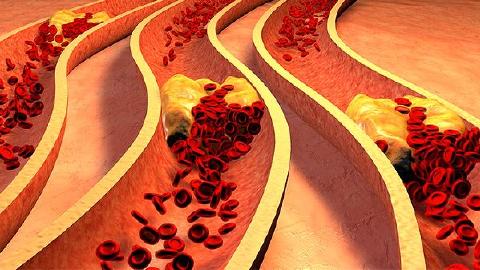

4、自主神经功能障碍

糖尿病周围神经病变或帕金森病患者可能出现汗腺分泌异常,表现为局部或全身温度调节障碍。皮肤交感反应测试有助于诊断,可尝试使用维生素B1片营养神经,严重病例需采用甲钴胺注射液治疗。

5、药物反应

抗精神病药如氯氮平片可能干扰下丘脑功能,抗生素如注射用青霉素钠可能引起药物热,化疗药物如顺铂注射液常导致体温波动。需详细询问用药史,必要时进行药物浓度监测,调整用药方案。

出现不明原因体温异常时,建议记录每日体温变化曲线,注意伴随症状如头痛、盗汗、体重变化等。保持适宜环境温度,穿着透气衣物,避免剧烈温度变化。饮食需保证足够热量摄入,适量补充电解质饮料。体温超过38.5℃可物理降温,但禁止自行使用退热药物掩盖病情,应及时至内分泌科或神经内科就诊,完善动态体温监测、下丘脑-垂体轴功能评估等专项检查。

相关推荐

03:00

03:00

02:42

02:42

02:45

02:45

02:48

02:48

01:36

01:36

为你推荐

科普文章

短视频

科普文章

短视频

热门问题

专家答疑

生活问答

- 1 植物神经紊乱是如何形成的

- 2 植物神经紊乱的特点

- 3 怎么知道是植物神经紊乱

- 4 怎么得植物神经紊乱的

- 5 植物神经紊乱该注意什么

- 6 植物神经紊乱怎样处理

- 7 什么是植物神经紊乱

- 8 植物神经紊乱由什么引起