| 1人回答 | 67次阅读

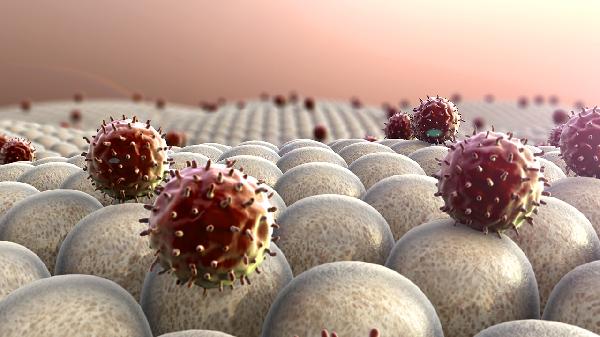

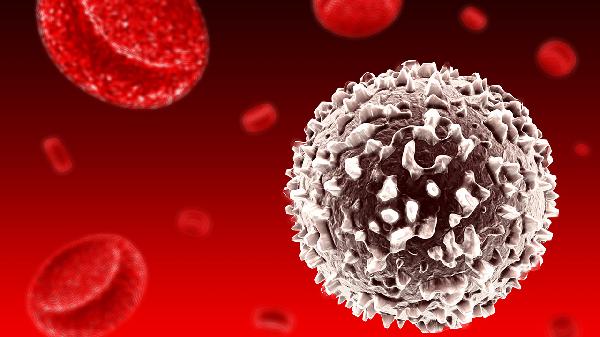

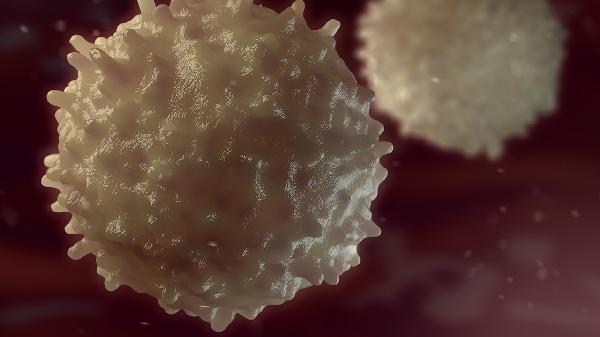

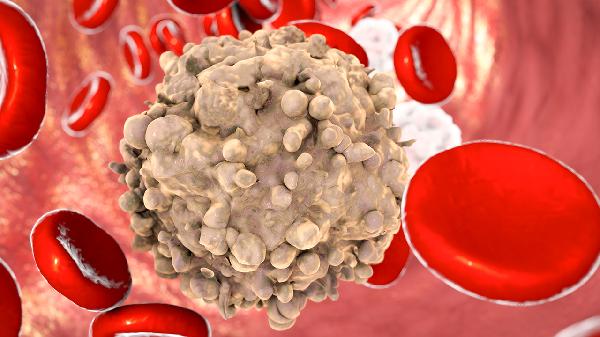

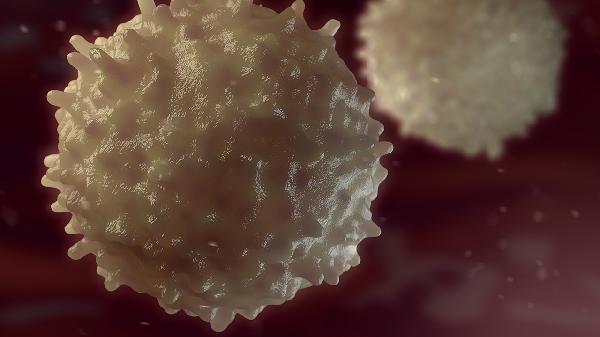

肾病白细胞高可能与泌尿系统感染、肾小球肾炎、肾病综合征、免疫系统疾病、药物反应等原因有关。白细胞升高通常提示体内存在炎症或免疫反应,需结合具体临床表现和实验室检查进一步明确病因。

1、泌尿系统感染

泌尿系统感染是肾病白细胞升高的常见原因,细菌侵入泌尿系统后可引发肾盂肾炎、膀胱炎等,导致尿液中白细胞增多。患者可能出现尿频、尿急、尿痛等症状。治疗需根据病原学检查选择敏感抗生素,如左氧氟沙星片、头孢克肟分散片、磷霉素氨丁三醇散等,同时建议多饮水促进代谢。

2、肾小球肾炎

肾小球肾炎可能由链球菌感染、自身免疫异常等因素引起,肾小球滤过膜受损后导致血尿、蛋白尿,同时伴随白细胞浸润。急性期可能出现水肿、高血压等症状。治疗需控制感染灶,必要时使用泼尼松片、环磷酰胺片等免疫抑制剂,配合低盐优质蛋白饮食。

3、肾病综合征

肾病综合征患者因大量蛋白尿导致免疫功能低下,易合并感染性病变。低蛋白血症可引发水肿、高脂血症等表现。治疗需使用醋酸泼尼松片、他克莫司胶囊等控制蛋白尿,感染时联用阿莫西林克拉维酸钾片等抗生素,同时限制钠盐摄入。

4、免疫系统疾病

系统性红斑狼疮等自身免疫性疾病可累及肾脏,引起狼疮性肾炎。免疫复合物沉积导致肾组织炎症反应,表现为血尿、白细胞尿。需通过羟氯喹片、吗替麦考酚酯胶囊等调节免疫,定期监测肾功能和尿常规变化。

5、药物反应

部分药物如非甾体抗炎药、抗生素等可能引起间质性肾炎,表现为发热、皮疹及尿检异常。停药后多数可缓解,严重时需使用甲泼尼龙片冲击治疗。用药期间应定期复查尿常规,避免肾毒性药物联用。

肾病合并白细胞升高时需限制高嘌呤食物摄入,每日饮水保持2000毫升以上。避免剧烈运动加重肾脏负担,注意观察尿量及颜色变化。建议每周监测血压,定期复查尿常规、肾功能等指标。若出现持续发热、腰痛加重等情况应及时就医,不可自行调整药物剂量。

肛门烧灼感可能与痔疮、肛裂、肛周湿疹、肠道感染、肛窦炎等因素有关。肛门烧灼感通常由局部炎症、皮肤刺激或神经敏感引起,表现为肛门周围皮肤或黏膜的灼热、刺痛或瘙痒感。

1、痔疮

痔疮是肛门静脉曲张形成的团块,可能因久坐、便秘或妊娠导致静脉压力增高。患者除烧灼感外,常伴有排便疼痛、便血或肛门坠胀。可遵医嘱使用复方角菜酸酯栓、马应龙麝香痔疮膏、普济痔疮栓等药物缓解症状。日常需增加膳食纤维摄入,避免辛辣刺激食物。

2、肛裂

肛裂是肛管皮肤纵行裂伤,多因干硬粪便损伤黏膜所致。典型症状为排便时刀割样疼痛和便后持续烧灼感,可能伴随少量鲜血。治疗可选用硝酸甘油软膏、利多卡因凝胶缓解疼痛,配合高锰酸钾坐浴促进愈合。保持排便通畅是关键预防措施。

3、肛周湿疹

肛周湿疹属于过敏性炎症,与局部卫生不良、真菌感染或过敏体质相关。表现为边界不清的红斑、丘疹伴剧烈瘙痒和烧灼感。可外用曲安奈德益康唑乳膏、他克莫司软膏或氧化锌软膏,同时需保持患处清洁干燥,避免搔抓。

4、肠道感染

细菌性或寄生虫性肠炎可能因频繁腹泻刺激肛周皮肤引发烧灼感,常见于志贺菌、阿米巴原虫感染。患者多伴有腹痛、黏液脓血便。需针对病原体使用诺氟沙星胶囊、蒙脱石散、甲硝唑片等药物,并注意补充电解质。

5、肛窦炎

肛窦炎是肛腺开口处的化脓性炎症,可能由粪便堵塞或细菌感染引起。特征为肛门深部灼痛,排便后加重,可放射至会阴部。治疗需采用头孢克肟分散片、左氧氟沙星片等抗生素,配合温水坐浴缓解症状。反复发作需考虑手术引流。

出现肛门烧灼感应避免自行使用强效止痒药或激素类产品,防止掩盖病情。建议穿着透气棉质内裤,排便后使用温水清洁,避免使用碱性肥皂。若症状持续超过3天或伴随发热、脓性分泌物,需及时就医排查肛周脓肿、克罗恩病等严重病变。日常饮食应减少辣椒、酒精等刺激性食物摄入,适量补充酸奶等含益生菌食品维持肠道菌群平衡。