| 1人回答 | 98次阅读

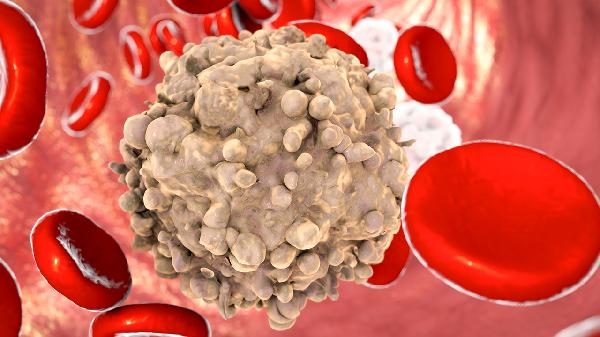

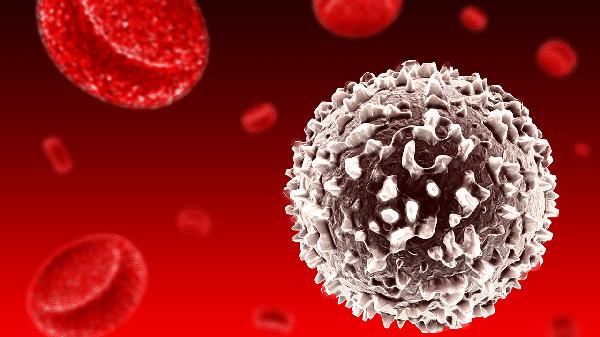

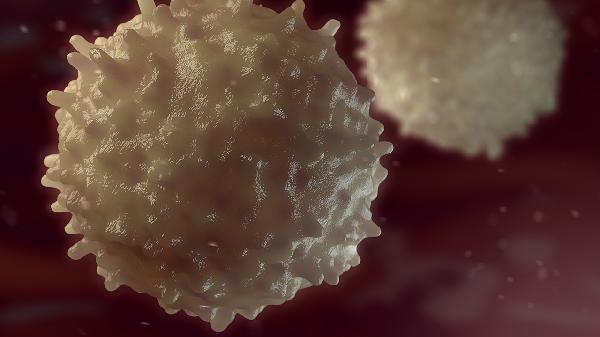

B细胞淋巴瘤主要分为弥漫大B细胞淋巴瘤、滤泡性淋巴瘤、套细胞淋巴瘤、边缘区淋巴瘤和小淋巴细胞淋巴瘤/慢性淋巴细胞白血病等类型。

弥漫大B细胞淋巴瘤是最常见的侵袭性B细胞淋巴瘤,可发生于淋巴结或结外器官,病理表现为大淋巴细胞弥漫性增生。该病可能与EB病毒感染、免疫缺陷等因素有关,典型症状包括无痛性淋巴结肿大、发热、盗汗等。诊断需结合免疫组化检测CD20、CD79a等标记物,治疗以利妥昔单抗联合CHOP方案为主,可选用注射用环磷酰胺、注射用盐酸多柔比星等药物。

滤泡性淋巴瘤属于惰性淋巴瘤,特征为淋巴结内形成滤泡样结构,生长缓慢但易复发。该病与BCL-2基因重排密切相关,常见表现为多部位淋巴结肿大,部分患者可出现乳酸脱氢酶升高。病理分级依据中心母细胞数量分为1-3级,早期无症状者可观察等待,进展期可采用苯达莫司汀胶囊联合利妥昔单抗治疗。

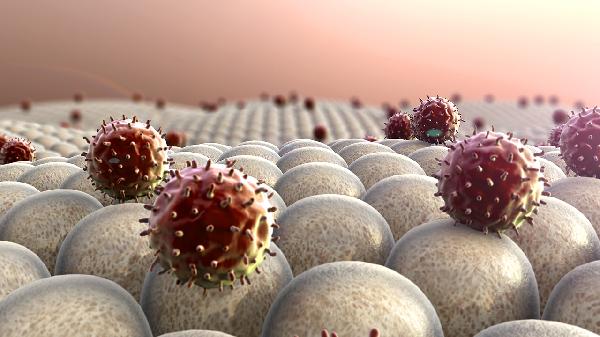

套细胞淋巴瘤具有侵袭性和惰性双重特征,典型病理改变为小至中等大小淋巴细胞围绕生发中心呈套区样增生。该病与CCND1基因易位导致cyclin D1过表达有关,常见症状包括消化道受累、脾肿大等。诊断需检测cyclin D1阳性,治疗方案包含硼替佐米注射液联合大剂量阿糖胞苷等。

边缘区淋巴瘤分为结内型、脾型和黏膜相关淋巴组织型,起源于边缘区B细胞。黏膜相关型常见于胃部,与幽门螺杆菌感染相关,表现为腹痛、消化不良等。治疗上幽门螺杆菌阳性者需先行抗生素根治,无效时考虑利妥昔单抗联合克拉霉素片等药物治疗。

小淋巴细胞淋巴瘤与慢性淋巴细胞白血病属同一疾病的不同表现,特征为成熟小淋巴细胞累积。该病多发生于老年人,可能与环境毒素暴露有关,常见症状包括淋巴细胞绝对值增高、贫血等。无症状者无需立即治疗,进展期可采用伊布替尼胶囊、奥法妥木单抗注射液等靶向药物。

B细胞淋巴瘤患者需定期监测血常规和淋巴结变化,治疗期间应保持高蛋白饮食如鸡蛋、鱼肉等,避免生冷食物。适度进行散步、太极拳等低强度运动,注意预防感染。出现持续发热、体重下降超过10%或新发肿块时需及时复诊,所有药物使用均须严格遵循血液科医师指导。

婴儿手背突然发紫色斑点可能与局部受压、毛细血管扩张、凝血功能障碍、过敏性紫癜、血小板减少性紫癜等因素有关。建议及时就医明确诊断,避免延误治疗。

婴儿皮肤娇嫩,长时间保持同一姿势可能导致手背受压,局部血液循环受阻形成淤血性紫斑。表现为受压部位边界清晰的青紫色斑片,解除压迫后1-2天可自行消退。家长需检查婴儿衣物是否过紧,避免长时间侧卧压迫肢体,日常可轻柔按摩促进血液循环。

新生儿毛细血管壁发育不完善,剧烈哭闹、用力排便等情况可能使手背毛细血管破裂出血。特征为针尖至米粒大小的散在紫红色斑点,按压不褪色,通常无须特殊处理。家长应注意观察斑点是否扩大,保持婴儿情绪稳定,避免剧烈动作。

维生素K缺乏或遗传性凝血因子异常可能导致皮下出血,常见于出生后2-5天的婴儿。斑点呈片状分布且伴有牙龈出血等症状,需紧急就医。医生可能建议注射维生素K1注射液或输注凝血酶原复合物,同时监测凝血四项指标。

食物或药物过敏引发的血管炎可表现为对称性紫红色丘疹,多伴有关节肿痛。需使用氯雷他定糖浆抗过敏,严重时需静脉注射地塞米松磷酸钠注射液。家长应记录可疑过敏原,避免接触动物毛发或花粉等常见致敏物质。

免疫性血小板破坏会导致全身散在出血点,按压不褪色,可能伴有鼻腔出血。确诊需血常规检查血小板计数,治疗常用静注人免疫球蛋白或醋酸泼尼松片。日常需防止磕碰,使用软毛牙刷清洁口腔,避免进食坚硬食物。

发现紫斑后家长应记录出现时间、范围变化及伴随症状,避免自行挤压或热敷。保持婴儿手部清洁干燥,穿着宽松棉质衣物,室内湿度维持在50%-60%。若斑点持续扩散、伴随发热或精神萎靡,需立即前往儿科或血液科就诊,完善血常规、凝血功能等检查。哺乳期母亲应保证营养均衡,适当增加富含维生素C的果蔬摄入。