| 1人回答 | 53次阅读

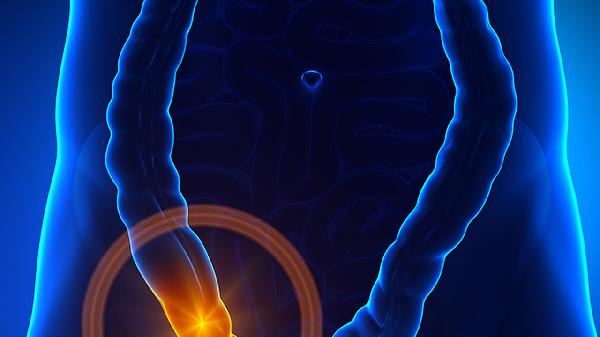

肠梗阻患者可适量食用米汤、藕粉、低脂酸奶、蒸蛋羹、西蓝花泥等易消化食物,若需药物治疗可遵医嘱使用乳果糖口服溶液、聚乙二醇4000散、双歧杆菌三联活菌胶囊、莫沙必利片、开塞露等药物。建议及时就医,在医生指导下调整饮食并配合治疗。

一、食物

米汤由大米熬制后滤去固体颗粒,富含碳水化合物且几乎不含纤维,能提供基础能量而不增加肠道负担。藕粉是莲藕提取的淀粉制品,遇水形成糊状物易于吞咽和吸收,适合肠梗阻缓解期补充热量。低脂酸奶经过发酵后乳糖含量降低,含有的益生菌可能有助于调节肠道菌群平衡,选择无果粒无添加糖的品种更安全。蒸蛋羹采用鸡蛋与水混合蒸煮,蛋白质变性后更易消化,可补充优质蛋白和矿物质。西蓝花泥需将西蓝花煮熟后彻底打碎,破坏植物细胞壁后减少纤维刺激,保留维生素C和叶酸等营养素。

二、药物

乳果糖口服溶液通过渗透作用软化粪便,刺激结肠蠕动帮助解除不完全性肠梗阻,但糖尿病患者慎用。聚乙二醇4000散作为容积性泻药,能增加肠道内水分含量促进排便,需配合足量饮水。双歧杆菌三联活菌胶囊含有长型双歧杆菌、嗜酸乳杆菌等活菌,可改善肠道微生态环境,需冷藏保存避免高温失效。莫沙必利片是选择性5-HT4受体激动剂,通过增强胃肠动力缓解功能性肠梗阻,避免与抗胆碱药同服。开塞露通过甘油刺激直肠黏膜引发排便反射,适用于粪便嵌顿导致的临时性梗阻,长期使用可能产生依赖性。

肠梗阻患者饮食需遵循从流质、半流质到软食的渐进原则,急性期应禁食并接受胃肠减压治疗。恢复期食物需充分烹煮至软烂,避免豆类、坚果、粗纤维蔬菜等易产气或难消化食材。每日分5-6次少量进食,细嚼慢咽减少吞咽空气,餐后保持适度活动促进肠蠕动。记录排便情况及腹部症状变化,若出现呕吐、腹胀加重需立即就医。治疗期间注意补充电解质溶液预防脱水,避免自行使用促排便药物掩盖病情进展。

一岁半宝宝大便不成形可能与饮食结构不当、肠道菌群紊乱、乳糖不耐受、感染性肠炎等因素有关,可通过调整饮食、补充益生菌、更换奶粉、抗感染治疗等方式改善。

1、饮食结构不当辅食添加过早或含膳食纤维、脂肪过多可能导致消化不良。建议家长逐步增加米粉、南瓜泥等易消化食物,减少粗粮和油腻食物摄入。

2、肠道菌群紊乱抗生素使用或饮食突变可能破坏肠道微生态平衡。家长需遵医嘱使用双歧杆菌三联活菌散、枯草杆菌二联活菌颗粒等益生菌制剂,配合母乳或配方奶喂养。

3、乳糖不耐受继发性乳糖酶缺乏时,未消化的乳糖会引发渗透性腹泻。表现为大便酸臭伴泡沫,可临时改用无乳糖奶粉,或补充乳糖酶制剂如乳糖酶胶囊。

4、感染性肠炎轮状病毒或细菌感染可能导致水样便伴发热,需化验粪便明确病原体。细菌性肠炎可用头孢克肟颗粒,病毒性肠炎需口服补液盐预防脱水。

观察宝宝精神状态和尿量,若持续腹泻超过3天或出现血便、呕吐需及时就医,日常注意餐具消毒和手部卫生。