| 1人回答 | 39次阅读

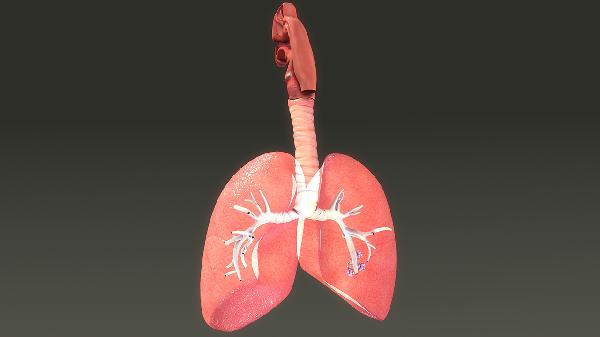

肺腺癌术后病理未转移通常提示肿瘤未扩散至淋巴结或其他器官,预后较好的早期阶段。术后需定期复查、规范随访,结合个体情况制定康复方案。

肺腺癌术后病理检查未发现转移,说明肿瘤局限于原发部位,未侵犯淋巴系统或远处器官。这种情况多见于肿瘤体积较小、分化程度较高的患者,手术切除后局部复发概率较低。术后5年生存率明显优于已转移病例,但需警惕微转移灶存在的可能性。术后管理重点包括每3-6个月进行胸部CT监测,每年完成全身骨扫描和头颅MRI排除隐匿性转移。针对EGFR/ALK等驱动基因突变阳性患者,可考虑辅助靶向治疗降低复发风险。康复期应避免吸烟及二手烟暴露,保持适度有氧运动增强肺功能储备。

术后病理分期为IA-IB期的患者通常无须辅助化疗,但II期以上或存在高危因素者需结合多学科会诊评估。常见高危因素包括脉管癌栓、脏层胸膜侵犯、低分化肿瘤等。术后1个月内需复查肿瘤标志物建立基线值,后续通过动态监测判断复发迹象。营养支持方面需保证优质蛋白摄入,适量补充维生素D和抗氧化营养素。心理干预有助于缓解术后焦虑情绪,可通过正念训练改善生活质量。出现持续性咳嗽、胸痛或体重下降等症状时应及时就诊排查。

小孩淋巴结肿大是否严重需结合具体情况判断,多数情况下属于良性反应性增生,少数可能与感染、免疫异常或罕见肿瘤相关。淋巴结是免疫系统的重要组成部分,儿童因免疫系统发育不完善更易出现肿大,常见于头颈部、腋窝或腹股沟区域。

儿童淋巴结肿大通常由病毒或细菌感染引起,如感冒、扁桃体炎、口腔溃疡等。这类肿大多表现为质地柔软、活动度好、伴有压痛,直径一般不超过2厘米,感染控制后2-4周可逐渐消退。部分疫苗接种后也可能出现暂时性淋巴结反应,属于正常免疫应答。日常需观察是否伴随发热、皮疹、体重下降等症状,若无其他异常可先居家观察。

若淋巴结持续增大超过4周、直径超过3厘米、质地坚硬固定、多个区域融合成团,或伴随长期发热、夜间盗汗、皮肤瘀斑等症状,需警惕血液系统疾病、结核感染或罕见肿瘤可能。这类情况往往需要完善血常规、超声、病理活检等检查明确性质。EB病毒感染引起的传染性单核细胞增多症也会导致全身淋巴结显著肿大,通常伴有咽峡炎和肝脾肿大特征。

建议家长记录淋巴结大小变化和伴随症状,避免反复触摸刺激。保持饮食均衡,适量补充维生素C和优质蛋白有助于免疫调节。出现进行性肿大、皮肤发红破溃或全身症状时,应及时就诊儿科或血液科。医生会根据临床表现决定是否需进行抗感染治疗或进一步检查,切忌自行挤压或热敷肿大淋巴结。