消化道息肉是小事,还是癌变信号?这两种息肉建议你切除

健康万事通

发布时间:2025-11-05 09:08

358次浏览

健康万事通

发布时间:2025-11-05 09:08

358次浏览

肚子里的"小肉球"突然被体检报告点名,很多人第一反应是头皮发麻:这该不会是癌变的定时炸弹吧?先别急着脑补恐怖片情节,消化道息肉其实就像皮肤上的痣,有的乖巧无害,有的确实需要重点盯防。

一、息肉界的"乖学生"和"危险分子"

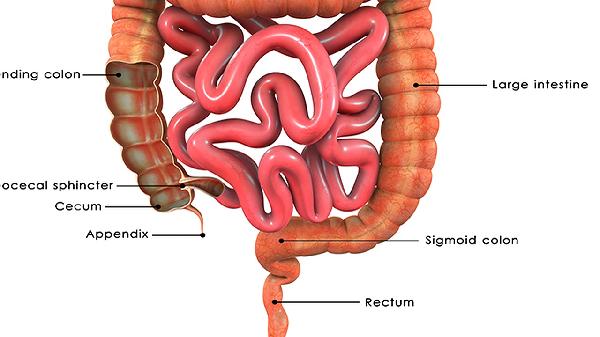

1.炎性息肉就像消化道里的临时工棚,多由慢性炎症刺激形成,常见于结肠炎患者。这类息肉质地柔软,表面光滑,癌变概率比中彩票还低。

2.增生性息肉喜欢在胃部和直肠安家,通常个头不超过5mm,生长速度堪比树懒。但胃窦部的增生性息肉偶尔会"黑化",需要定期胃镜监视。

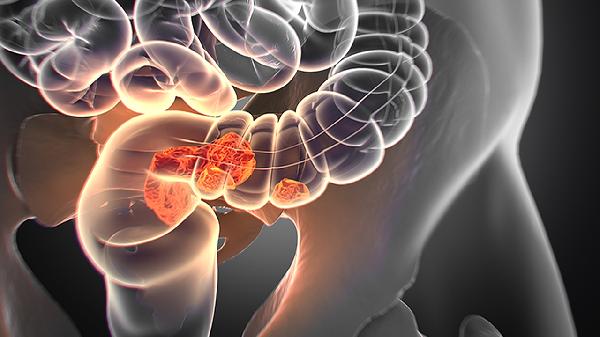

3.腺瘤性息肉是医生重点监控对象,尤其是绒毛状腺瘤。这种表面毛茸茸的息肉癌变率高达30%,就像定时炸弹的倒计时显示器。

二、这两类息肉建议手术切除

1.直径超过1cm的息肉,相当于在消化道里建了座"违章建筑"。体积越大,癌变风险呈几何级增长,微创手术切除就像拆除违建一样必要。

2.病理报告出现"高级别上皮内瘤变"的字样,说明细胞已经开始排列混乱。这时候的息肉就像叛逆期少年,需要及时"教育"。

三、息肉切除后防复发指南

1.术后第一年要完成两次胃肠镜复查,就像考完试要核对答案。之后根据医嘱逐步延长复查间隔,但最长不超过3年。

2.少吃红肉和加工食品,这些食物就像息肉的"生长激素"。每天保证25g膳食纤维摄入,相当于两碗煮熟的西兰花。

3.体重指数超过25的人群,息肉复发率会提高30%。把腰围控制在身高的一半以下,相当于给消化道穿了件防护服。

发现息肉不必过度恐慌,但也不能完全躺平。就像对待家里的烟雾报警器,定期检查才能把风险控制在萌芽阶段。下次胃肠镜检查时,记得问问医生那些"小肉球"的具体型号和危险等级。