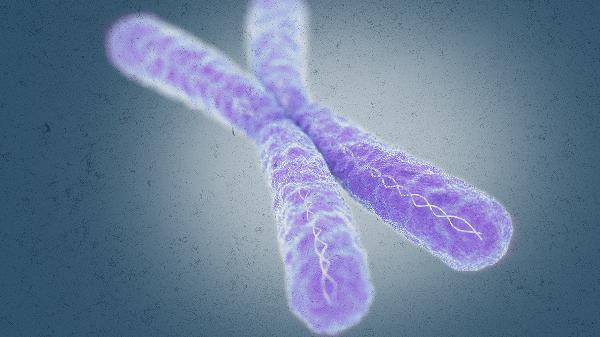

外周血淋巴细胞染色体畸变怎么回事,怎么办

血液内科编辑

医普小新

血液内科编辑

医普小新

血液内科编辑

医普小新

血液内科编辑

医普小新

外周血淋巴细胞染色体畸变可能由电离辐射、化学毒物接触、病毒感染、遗传因素及年龄增长等原因引起,可通过避免诱因、药物治疗、基因治疗、定期监测及心理干预等方式干预。

长期接触X射线、γ射线等电离辐射是导致染色体断裂、易位的明确诱因。辐射会直接损伤DNA双链结构,引发淋巴细胞染色体非整倍体或结构异常。需立即脱离辐射环境,职业暴露者需穿戴防护装备,必要时在医生指导下使用氨磷汀等辐射防护药物。

苯类化合物、农药等化学毒物可通过干扰DNA复制酶活性诱发畸变。长期接触者可能出现染色体裂隙、环形染色体等改变。应严格做好职业防护,脱离污染环境后,临床常用环磷酰胺等烷化剂解毒剂进行干预。

EB病毒、HIV等病毒感染可整合宿主基因组导致染色体不稳定。这类畸变常表现为标记染色体或复杂重排。需通过抗病毒治疗控制原发感染,如阿昔洛韦针对EB病毒,同时需每3个月复查核型分析。

范可尼贫血等遗传性疾病患者存在DNA修复缺陷,自发畸变率可达正常人群10倍。此类患者多伴随生长迟缓、皮肤色素沉着等症状。建议进行基因检测确诊,采用造血干细胞移植等根治性治疗。

衰老过程中端粒缩短和氧化应激累积会升高畸变风险,老年群体可见非整倍体比例增高。通过补充辅酶Q10等抗氧化剂、保持每周150分钟有氧运动可延缓细胞衰老进程。

日常需增加深色蔬菜、坚果等含维生素E食物的摄入,避免油炸食品减少氧化损伤。建议进行游泳、太极拳等低强度运动增强免疫力,长期接触高危因素者应每半年进行染色体核型检查。出现持续乏力、反复感染等症状时需及时血液科就诊,畸变率超过5%可能提示骨髓增生异常综合征等疾病风险。