弥散性血管内凝血的检查指标有哪些

血液内科编辑

医普小新

血液内科编辑

医普小新

关键词: #血管

血液内科编辑

医普小新

血液内科编辑

医普小新

关键词: #血管

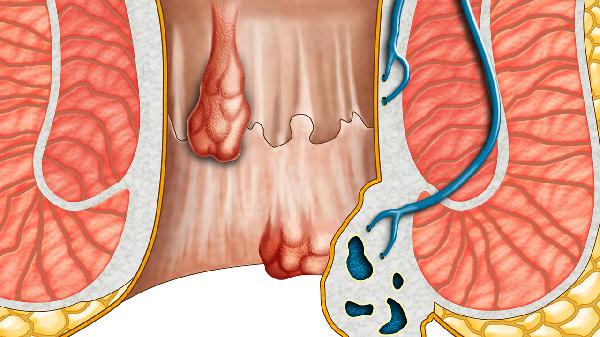

弥散性血管内凝血的主要检查指标包括血小板计数、凝血酶原时间、纤维蛋白原水平、D-二聚体检测、抗凝血酶Ⅲ活性测定。

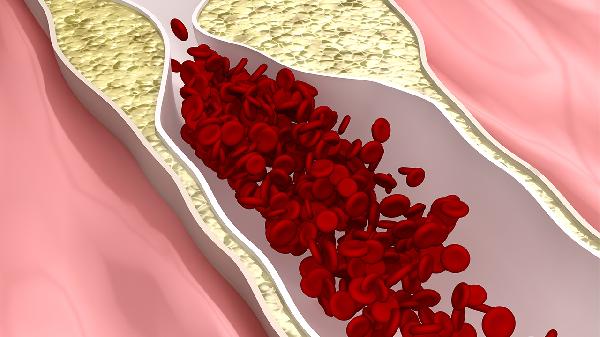

血小板减少是弥散性血管内凝血的重要特征,通常低于100×10⁹/L。由于微血栓形成消耗大量血小板,同时骨髓代偿功能受损导致生成减少。动态监测血小板变化有助于评估病情进展,若持续下降提示凝血系统激活未得到控制。

凝血酶原时间延长反映外源性凝血途径异常,通常超过正常值3秒以上。该指标能敏感体现凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅹ的消耗情况,在弥散性血管内凝血中后期尤为明显,但早期可能尚未出现显著改变。

纤维蛋白原作为凝血过程中的重要底物,其浓度常低于1.5g/L。由于过度消耗和纤溶系统激活降解,纤维蛋白原下降程度与疾病严重性相关,需结合其他指标综合判断。

D-二聚体是纤维蛋白降解的特异性产物,数值显著升高超过500μg/L。该指标能敏感反映继发性纤溶亢进,对弥散性血管内凝血具有重要鉴别诊断价值,但需排除深静脉血栓等其它高凝状态。

抗凝血酶Ⅲ活性降低至70%以下提示凝血系统过度激活。作为重要的生理性抗凝物质,其消耗程度可间接反映血栓形成负荷,同时影响肝素治疗效果,监测该指标有助于指导抗凝方案调整。

确诊弥散性血管内凝血需结合临床表现与实验室指标动态变化。患者应保持卧床休息避免碰撞损伤,饮食选择易消化软食减少消化道出血风险。急性期需严格监测生命体征,记录每小时尿量变化,避免剧烈搬动导致新鲜出血。恢复期可逐步增加低强度活动,补充富含维生素K的绿叶蔬菜促进凝血因子合成,但需在医生指导下调整抗凝治疗与营养支持方案。