慢性心力衰竭患者的运动类型有哪些

中医养生编辑

健康陪伴者

中医养生编辑

健康陪伴者

中医养生编辑

健康陪伴者

中医养生编辑

健康陪伴者

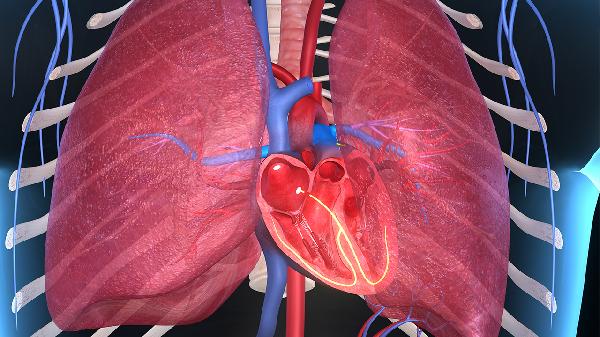

慢性心力衰竭患者可选择低强度有氧运动、抗阻训练、柔韧性练习、呼吸训练及日常活动等运动类型,需根据心功能分级个体化调整。

步行、骑固定自行车或游泳等有氧运动可改善心肺功能,建议每次持续20-30分钟,每周3-5次。运动时心率应控制在静息心率基础上增加不超过20次/分,避免出现气促或胸痛。此类运动能促进外周血液循环,减轻心脏后负荷,但需避免在寒冷或高温环境中进行。

使用弹力带或轻量哑铃进行上肢和下肢肌肉训练,每周2-3次,每组动作重复10-15次。重点锻炼大肌群如股四头肌、肱二头肌,可增强骨骼肌力量,减少日常活动中的心脏负担。训练时应保持正常呼吸节奏,避免屏气动作导致胸腔压力骤增。

太极拳、瑜伽或静态拉伸有助于改善关节活动度,每周可进行3-4次。动作需缓慢柔和,单次保持15-30秒,特别注意肩颈和下肢肌肉的伸展。这类运动能缓解肌肉僵硬导致的代偿性心率增快,但需避免过度弯腰或倒立体位。

腹式呼吸、缩唇呼吸等专项训练每日可练习2-3次,每次10分钟。通过增强膈肌力量降低呼吸功耗,改善血氧饱和度。训练时可取半卧位,配合上肢伸展动作以扩大胸廓活动范围,但急性发作期需暂停练习。

家务劳动、园艺等低强度活动可作为运动补充,建议分次进行且累计不超过1小时/天。提重物需限制在5公斤以内,上下楼梯时注意间歇休息。活动前后需监测血压和心率变化,出现头晕或冷汗应立即停止。

慢性心力衰竭患者运动前需经专业评估,制定个性化方案。运动期间应监测体重变化和下肢水肿情况,避免清晨空腹或餐后立即运动。建议佩戴心率监测设备,运动后补充适量电解质。若出现持续心悸、夜间阵发性呼吸困难或运动耐量骤降,需及时复诊调整治疗方案。