急性细菌性痢疾是什么引起的

消化内科编辑

医学科普人

消化内科编辑

医学科普人

消化内科编辑

医学科普人

消化内科编辑

医学科普人

急性细菌性痢疾主要由志贺菌感染引起,常见诱因包括食用被污染的食物或水、接触感染者、卫生条件差等。志贺菌通过粪-口途径传播,感染后可能导致发热、腹痛、腹泻(含脓血便)等症状。

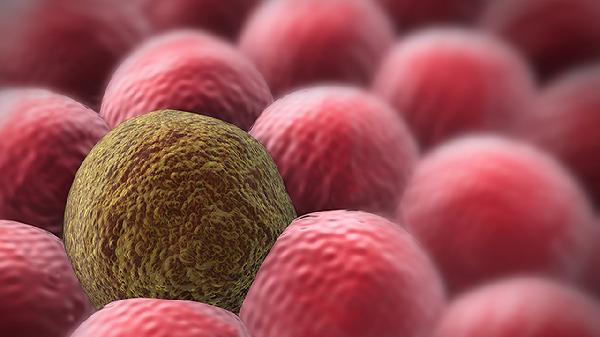

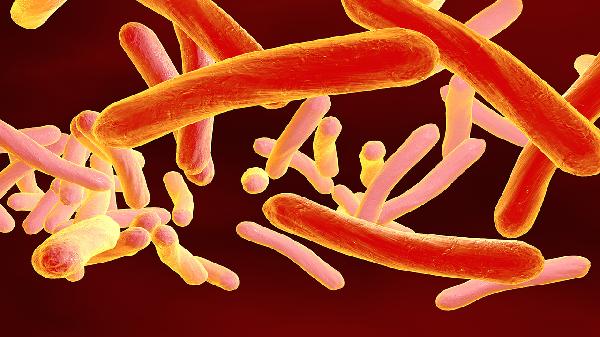

志贺菌是急性细菌性痢疾的主要病原体,分为痢疾志贺菌、福氏志贺菌、鲍氏志贺菌和宋内志贺菌四类。志贺菌通过污染的水源、食物或直接接触传播,侵入肠道后破坏肠黏膜,引发炎症反应。患者可能出现里急后重、频繁腹泻伴黏液脓血便。治疗需遵医嘱使用抗生素如左氧氟沙星片、头孢克肟颗粒、诺氟沙星胶囊,同时补充电解质防止脱水。

食用被志贺菌污染的生冷食物(如未洗净的蔬菜水果、未煮熟的贝类)或饮用污染水源是常见传播途径。细菌在适宜温度下可快速繁殖,夏季高发。感染后6-72小时内出现症状,可能伴随恶心呕吐。建议彻底加热食物、饮用煮沸水,出现症状时避免自行用药,需就医进行粪便培养确诊。

与感染者共用餐具、毛巾或接触其排泄物后未规范洗手,可能导致细菌经手-口途径传播。托幼机构、养老院等集体单位易发生聚集性疫情。患者排泄物需用含氯消毒剂处理,接触者应监测体温及排便情况。预防措施包括严格洗手、隔离患者至症状消失后48小时。

缺乏清洁饮用水、厕所设施不完善或垃圾处理不当的环境,会增加志贺菌传播概率。细菌在潮湿环境中存活时间长,可通过苍蝇等媒介污染食物。改善环境卫生、规范污水处理是关键预防手段。疫区居民可考虑痢疾疫苗预防,但免疫保护期有限。

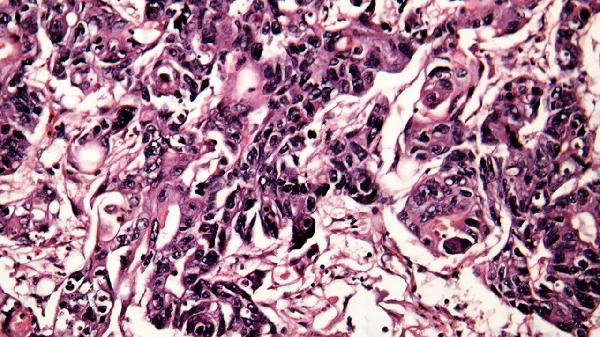

儿童、老年人及慢性病患者等免疫力较弱人群更易感染且症状较重。志贺菌可产生志贺毒素,严重时导致溶血性尿毒综合征。这类患者需特别注意饮食卫生,避免生食。治疗中须警惕肠穿孔、败血症等并发症,必要时住院静脉补液及抗生素治疗。

预防急性细菌性痢疾需注重饮食卫生,避免生冷食物,饭前便后规范洗手。患者应隔离至症状完全消失,排泄物消毒处理。恢复期选择易消化的粥类、面条等低渣饮食,适量补充淡盐水。若腹泻持续超过3天或出现高热、意识模糊等严重症状,须立即就医。日常加强锻炼、保证充足睡眠有助于提升肠道免疫力。