什么是夜间进食综合征

消化内科编辑

健康陪伴者

消化内科编辑

健康陪伴者

消化内科编辑

健康陪伴者

消化内科编辑

健康陪伴者

夜间进食综合征是一种以夜间过度进食为主要特征的饮食行为障碍,主要表现为入睡后反复醒来进食、晨起食欲减退、白天进食减少等症状。夜间进食综合征可能与遗传因素、心理压力、昼夜节律紊乱、神经内分泌失调、胃肠道功能异常等原因有关。

部分夜间进食综合征患者存在家族遗传倾向,可能与控制食欲和睡眠的基因变异有关。这类患者通常需要结合行为干预和心理疏导,必要时可遵医嘱使用盐酸氟西汀胶囊、米氮平片等调节神经递质的药物。伴随症状包括情绪波动、睡眠质量下降等。

长期焦虑或抑郁状态可能导致夜间通过进食缓解情绪,形成条件反射。建议通过认知行为疗法改善,严重时可遵医嘱使用帕罗西汀片、草酸艾司西酞普兰片等抗抑郁药物。典型表现为夜间无意识进食后继续入睡,晨起后对进食行为产生愧疚感。

轮班工作或跨时区旅行可能打乱生物钟,导致饥饿激素分泌异常。可通过调整作息时间、增加白天光照暴露改善,必要时使用褪黑素肠溶片调节睡眠周期。常见伴随症状包括日间嗜睡、注意力不集中等。

下丘脑-垂体轴功能异常可能影响瘦素和胃饥饿素的平衡,导致夜间饥饿感增强。需通过血液检查评估激素水平,可遵医嘱使用醋酸甲地孕酮分散片等调节药物。患者常合并糖耐量异常或体重增加。

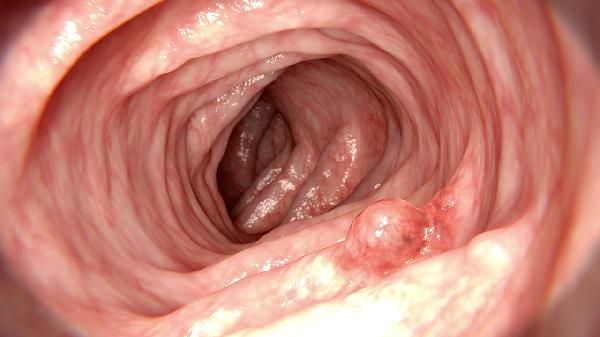

胃排空延迟或反流性食管炎可能引发夜间不适性进食,建议完善胃镜检查。可遵医嘱使用多潘立酮片、雷贝拉唑钠肠溶胶囊等改善胃肠动力和抑制胃酸分泌的药物。特征性表现为进食后烧心感缓解但体重持续上升。

建议患者保持规律的进食和睡眠时间表,晚餐适量增加蛋白质和膳食纤维摄入以延长饱腹感。睡前2小时避免使用电子设备,可进行温和的伸展运动促进睡眠。记录饮食日记帮助识别触发因素,必要时寻求营养师和心理咨询师的专业指导。控制卧室环境光线和温度,避免存放即食食品减少进食机会。