肠梗阻用什么方法通便

肛肠科编辑

医颗葡萄

肛肠科编辑

医颗葡萄

肛肠科编辑

医颗葡萄

肛肠科编辑

医颗葡萄

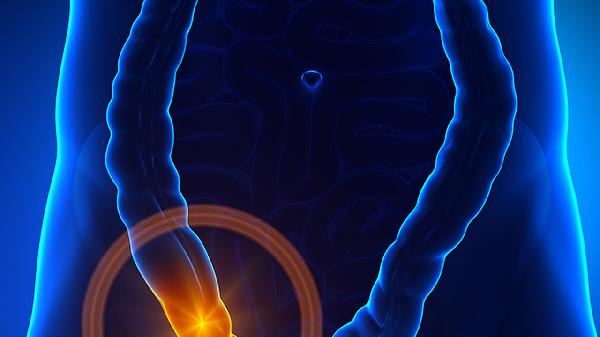

肠梗阻可通过胃肠减压、灌肠治疗、药物治疗、手术治疗、饮食调整等方法通便。肠梗阻通常由肠粘连、肠扭转、肠套叠、肠道肿瘤、粪块堵塞等原因引起。

胃肠减压是通过鼻腔插入胃管,连接负压吸引装置,抽吸胃肠道内的气体和液体,减轻肠腔压力。该方法适用于单纯性肠梗阻早期,能缓解腹胀、呕吐等症状。操作需由医护人员执行,避免自行操作导致黏膜损伤。减压期间需禁食,通过静脉补充营养和水分。

灌肠治疗将生理盐水或甘油溶液经肛门注入直肠,软化粪便并刺激肠蠕动。适用于低位不完全性肠梗阻,尤其是粪块堵塞引起的梗阻。常用温盐水灌肠或甘油灌肠剂,操作时需注意液体温度和压力。反复灌肠可能损伤肠黏膜,单日灌肠不宜超过两次。

药物治疗可选用促胃肠动力药如多潘立酮片、缓泻剂如乳果糖口服溶液、解痉药如消旋山莨菪碱片等。药物适用于轻度不完全性梗阻,需严格遵医嘱使用。促动力药禁用于完全性梗阻,解痉药可能掩盖病情进展,用药期间需密切观察腹痛变化。

手术治疗包括肠粘连松解术、肠切除吻合术、肠造口术等,适用于完全性梗阻或保守治疗无效者。手术可解除机械性阻塞因素,如切除肿瘤、复位肠扭转等。术后需禁食直至肠功能恢复,逐步过渡到流质饮食。开放性手术创伤较大,腹腔镜手术恢复较快。

饮食调整适用于梗阻缓解后的恢复期,初期选择米汤、藕粉等流食,逐渐过渡到低渣半流食。避免食用豆类、坚果等产气食物及粗纤维蔬菜。每日少量多餐,进食后适当活动促进肠蠕动。长期便秘者可增加膳食纤维摄入,但急性期需严格控制纤维量。

肠梗阻患者通便后需逐步恢复饮食,从流质开始,2-3天后无不适可改为半流质。避免暴饮暴食,减少辛辣刺激性食物摄入。日常保持适度运动,养成定时排便习惯。若出现反复腹胀、排便习惯改变,应及时复查排除器质性病变。术后患者需定期随访,监测肠功能恢复情况。