心包炎的常见病因

心血管内科编辑

医普小新

心血管内科编辑

医普小新

心血管内科编辑

医普小新

心血管内科编辑

医普小新

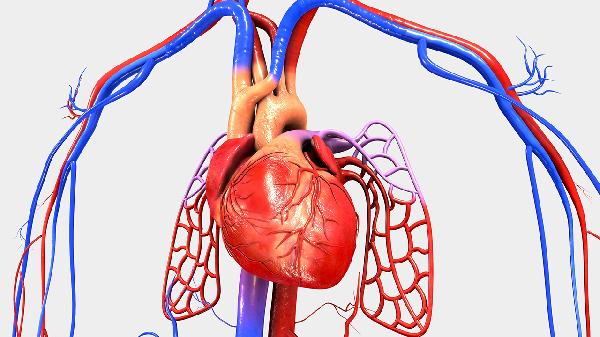

心包炎的常见病因主要有感染性因素、自身免疫性疾病、肿瘤、代谢性疾病以及外伤或医源性损伤。心包炎是指心包膜发生炎症反应,可能表现为胸痛、呼吸困难等症状,需根据具体病因进行针对性治疗。

细菌、病毒、结核分枝杆菌等病原体感染是心包炎的常见原因。病毒性心包炎多由柯萨奇病毒、埃可病毒引起,患者可能出现发热、乏力等全身症状。细菌性心包炎常继发于肺炎、败血症,病情进展较快。结核性心包炎在结核病高发地区较为多见,通常伴有低热、盗汗等结核中毒症状。感染性心包炎需进行病原学检查,并给予相应抗感染治疗。

系统性红斑狼疮、类风湿关节炎等结缔组织病可累及心包。这类疾病导致的心包炎多呈慢性过程,可能伴有其他系统损害表现。实验室检查可见自身抗体阳性,治疗需控制原发病活动,必要时使用糖皮质激素。部分患者可能发展为缩窄性心包炎,需长期随访观察。

肺癌、乳腺癌转移或心包原发肿瘤均可引起心包炎。恶性肿瘤导致的心包积液增长迅速,易出现心脏压塞等危急情况。患者多有原发肿瘤病史,影像学检查可见心包增厚或占位。治疗需针对原发肿瘤,必要时行心包穿刺引流缓解症状。

尿毒症、甲状腺功能减退等代谢异常可并发心包炎。尿毒症性心包炎与毒素蓄积有关,透析治疗可改善症状。甲状腺功能减退导致的心包积液进展缓慢,补充甲状腺激素后多可缓解。这类心包炎通常不伴有明显胸痛,以呼吸困难为主要表现。

胸部外伤、心脏手术、射频消融等操作可能损伤心包。急性心包损伤表现为突发胸痛,可能伴有心包积血。部分患者术后数周出现延迟性心包炎,与免疫反应有关。医源性心包炎需排除感染因素,治疗以对症处理为主,严重者需心包切开引流。

心包炎患者应注意休息,避免剧烈运动加重心脏负担。饮食宜清淡,限制钠盐摄入以防水肿。急性期需卧床休息,胸痛明显时可取坐位前倾姿势缓解症状。定期复查心电图和心脏超声,监测心包积液变化。出现呼吸困难加重、血压下降等心脏压塞表现时需立即就医。长期服用抗炎药物者应定期检查肝肾功能,预防药物不良反应。