小儿骨折治疗原则包括什么

儿科编辑

医言小筑

儿科编辑

医言小筑

关键词: #骨折

儿科编辑

医言小筑

儿科编辑

医言小筑

关键词: #骨折

小儿骨折治疗原则主要包括复位、固定、功能锻炼、预防并发症和定期复查。小儿骨骼具有生长能力强、愈合快的特点,治疗需兼顾骨骼恢复与生长发育需求。

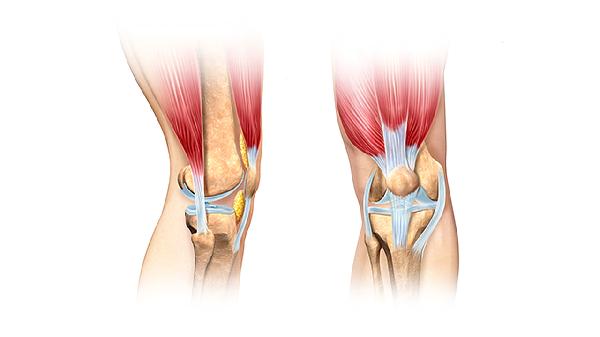

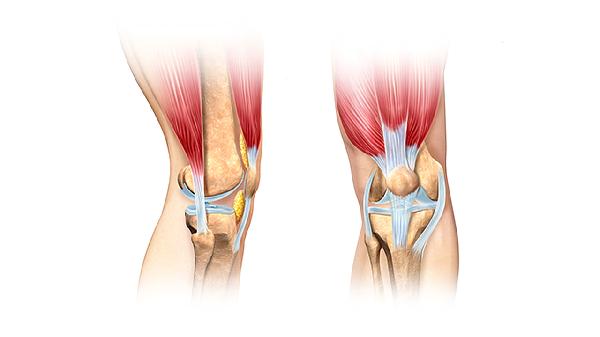

闭合复位是首选方法,适用于大多数无明显移位的骨折。医生会通过手法牵引使骨折端恢复对位,过程中可能使用镇静药物减轻疼痛。若骨折严重移位或涉及关节面,需考虑手术切开复位。复位后需通过X线确认位置,确保骨骼排列符合生长要求。

石膏固定是常见方式,需根据骨折部位选择长臂石膏、短腿石膏等类型。弹性髓内钉适用于长骨骨折,可微创植入并提供三维稳定。外固定支架用于开放性骨折或多发伤,便于观察伤口。固定时间通常3-6周,需定期调整松紧度避免影响血液循环。

拆除固定装置后需逐步进行关节活动度训练,早期以被动活动为主,如腕关节屈伸练习。肌力训练可采用抗阻力运动,使用弹力带增强四肢肌肉力量。平衡训练有助于恢复本体感觉,可通过单腿站立等动作实现。训练强度需循序渐进,避免二次损伤。

需警惕骨筋膜室综合征,表现为患肢剧痛、感觉异常,需立即松解固定物。定期检查固定部位皮肤,预防压疮发生。长期卧床者需进行肺部锻炼,减少坠积性肺炎风险。营养支持应保证钙质和维生素D摄入,促进骨痂形成。

首次复查在固定后1周,评估复位效果及血液循环状况。之后每2-3周进行X线检查,观察骨痂生长情况。生长板损伤者需随访至骨骼成熟,监测肢体长度差异。复查内容包括关节活动度测量、肌力评估及步态分析,必要时调整康复方案。

家长需注意观察患儿手指足趾颜色、温度及感觉变化,发现异常及时就医。饮食应提供富含钙质的牛奶、奶酪及深绿色蔬菜,配合适量日照促进维生素D合成。恢复期避免剧烈运动,可选择游泳等低冲击活动。定期测量双侧肢体长度,发现生长差异需早期干预。心理支持同样重要,鼓励患儿参与康复过程,减轻恐惧情绪。