引起便血的结肠疾病包括哪些

消化内科编辑

健康科普君

消化内科编辑

健康科普君

消化内科编辑

健康科普君

消化内科编辑

健康科普君

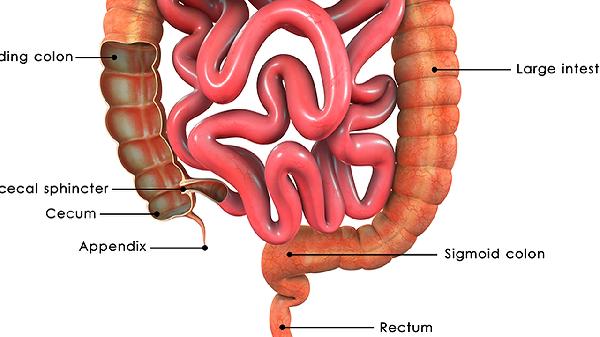

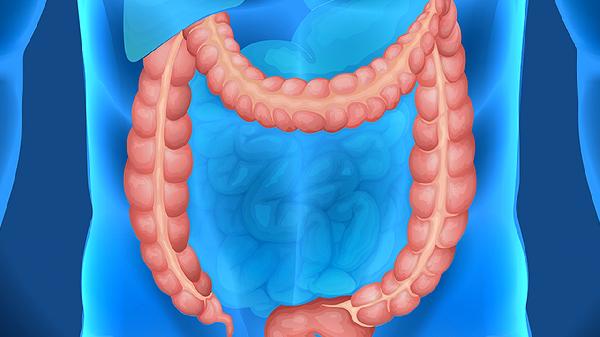

引起便血的结肠疾病主要包括痔疮、结肠息肉、溃疡性结肠炎、结肠癌、缺血性结肠炎等。这些疾病可能因炎症、血管异常或肿瘤等因素导致肠道出血,需结合肠镜等检查明确诊断。

痔疮是直肠末端静脉丛曲张形成的团块,排便时摩擦可能导致便血,血液常呈鲜红色且附着于粪便表面。患者可能伴有肛门瘙痒或疼痛。治疗可遵医嘱使用马应龙麝香痔疮膏、普济痔疮栓等药物缓解症状,严重者需手术切除。

结肠息肉是黏膜隆起性病变,表面血管破裂时可出现间断性便血,可能伴随腹泻或黏液便。腺瘤性息肉有恶变风险,建议通过肠镜下电切术或黏膜切除术治疗,术后需定期复查。

溃疡性结肠炎属于慢性非特异性炎症,病变累及结肠黏膜时会出现黏液脓血便,伴有腹痛和里急后重感。治疗需遵医嘱使用美沙拉嗪肠溶片、氢化可的松注射液等控制炎症,重症患者可能需生物制剂干预。

结肠癌肿瘤组织坏死侵蚀血管会导致暗红色血便,可能伴有消瘦、肠梗阻等症状。确诊后需根据分期选择根治性手术,辅以卡培他滨片、奥沙利铂注射液等化疗药物综合治疗。

缺血性结肠炎因肠系膜血管供血不足引发黏膜坏死,表现为突发腹痛后排出鲜红或暗红血便。急性期需禁食并静脉补液,严重肠坏死时需手术切除病变肠段,同时控制高血压等基础疾病。

日常需保持高纤维饮食和规律排便习惯,避免久坐及辛辣刺激食物。若便血持续超过3天或伴随发热、体重下降等症状,应立即就医完善肠镜、粪便潜血等检查。确诊后严格遵循医嘱治疗,结肠癌及息肉术后患者需按计划随访监测复发。