| 1人回答 | 49次阅读

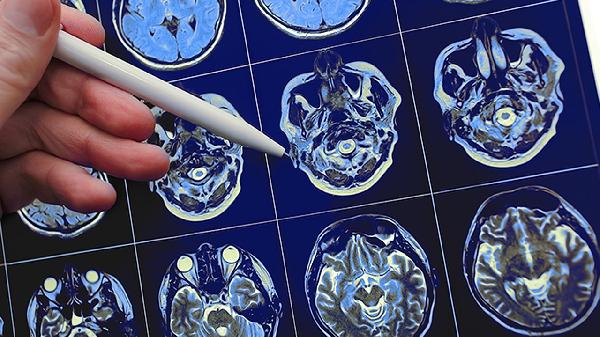

脑积水合并小脑扁桃体下疝需通过手术治疗、药物治疗、康复训练、定期复查、生活方式调整等方式干预。该病症通常由先天性发育异常、颅脑损伤、颅内感染、肿瘤压迫、脑脊液循环障碍等因素引起。

1、手术治疗

脑室-腹腔分流术是常见术式,通过植入分流管将多余脑脊液引流至腹腔。后颅窝减压术可解除小脑扁桃体对延髓的压迫,手术需根据患者年龄、病情严重程度选择具体方式。术后可能出现感染、分流管堵塞等并发症,需密切监测。

2、药物治疗

乙酰唑胺片可减少脑脊液分泌,甘露醇注射液能短期降低颅内压。若合并感染可使用注射用头孢曲松钠控制炎症。药物仅作为术前准备或辅助治疗,须严格遵医嘱使用,不可自行调整剂量。

3、康复训练

术后需进行吞咽功能训练预防误吸,肢体运动康复改善共济失调。语言障碍患者应接受专业言语治疗,训练周期通常持续3-6个月。康复过程中需避免剧烈头部活动,防止分流管移位。

4、定期复查

术后1个月内每周需复查头颅CT评估分流效果,之后每3个月随访1次。长期监测包括颅内压测定、神经系统检查及MRI评估小脑扁桃体位置。儿童患者需增加随访频率观察发育情况。

5、生活方式调整

保持每日饮水量1500-2000毫升,避免用力排便增加颅内压。睡眠时抬高床头30度,禁止潜水、蹦极等可能引起颅压波动的活动。学龄期儿童应避免剧烈体育运动,建议选择游泳等低冲击运动。

患者需保持低盐饮食,每日钠摄入量不超过3克,多食用西蓝花、香蕉等富含钾的食物帮助维持电解质平衡。康复期可进行平衡训练如单腿站立、直线行走,但需家属陪同防止跌倒。若出现头痛加剧、呕吐或意识改变等警示症状,须立即就医处理分流系统故障或颅内压升高风险。

头昏可遵医嘱使用盐酸氟桂利嗪胶囊、甲磺酸倍他司汀片、尼莫地平片、强力定眩片、养血清脑颗粒等药物。头昏可能与贫血、高血压、耳石症、颈椎病、脑供血不足等因素有关,建议及时就医明确病因。

1、盐酸氟桂利嗪胶囊

盐酸氟桂利嗪胶囊适用于脑供血不足引起的头昏,该药物能扩张脑血管,改善微循环。对于椎基底动脉供血不足或偏头痛伴随的头昏症状有缓解作用。使用期间需注意可能出现的嗜睡等不良反应,肝功能异常者慎用。

2、甲磺酸倍他司汀片

甲磺酸倍他司汀片主要用于梅尼埃病、耳石症等前庭功能障碍导致的头昏,可调节内耳血流量并减轻眩晕感。服药期间可能出现胃肠道不适,消化性溃疡患者需谨慎使用。

3、尼莫地平片

尼莫地平片对高血压或脑血管痉挛引起的头昏有效,通过钙离子拮抗作用改善脑部血流。蛛网膜下腔出血后的脑血管痉挛性头昏也可使用,低血压患者需监测血压变化。

4、强力定眩片

强力定眩片为中成药,适用于肝阳上亢型头昏,常见于高血压或神经性头昏患者。成分含天麻、钩藤等,具有平肝息风功效。风寒感冒者不宜服用,服药期间忌食辛辣刺激食物。

5、养血清脑颗粒

养血清脑颗粒用于血虚肝旺型慢性头昏,尤其适合贫血或长期疲劳导致的头昏症状。含当归、川芎等活血药材,可改善脑部供氧。糖尿病患者应选择无糖剂型,月经量多者慎用。

头昏患者需避免突然起身或快速转头,保持规律作息与适度运动。饮食注意补充铁质、维生素B12等营养素,限制高盐高脂食物。若头昏伴随呕吐、意识障碍或持续不缓解,应立即就医排查脑血管意外等严重疾病。所有药物均需在医生指导下使用,不可自行调整剂量或混合用药。