| 1人回答 | 46次阅读

下肢静脉血栓和动脉血栓的区别主要在于发生部位、形成机制、症状表现及危险因素。静脉血栓多发生在下肢深静脉,与血流缓慢、血液高凝状态相关;动脉血栓多见于下肢动脉,主要由动脉粥样硬化斑块破裂引发。

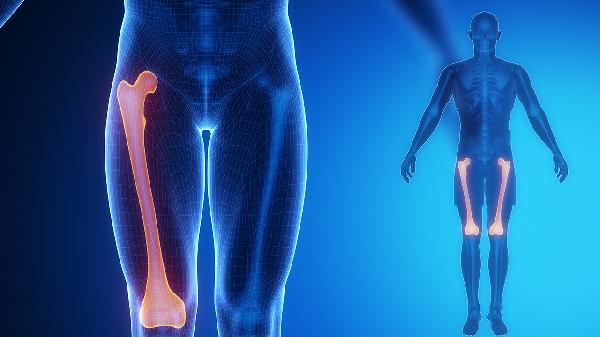

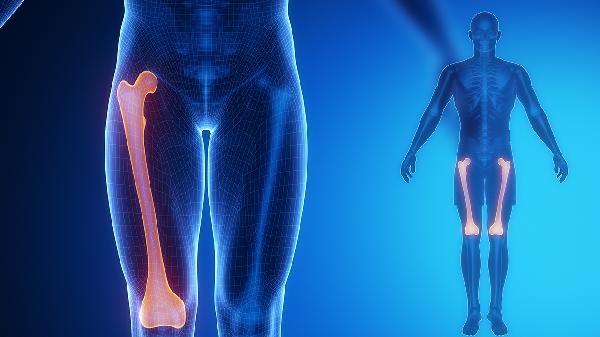

1、发生部位

下肢静脉血栓主要发生在深静脉系统,如股静脉、腘静脉等,因静脉血流缓慢且存在静脉瓣结构,易导致血液淤滞。动脉血栓则多形成于下肢动脉分支处,如股动脉分叉部位,与动脉内皮损伤和湍流相关。

2、形成机制

静脉血栓形成符合Virchow三要素,即血流淤滞、血管内皮损伤和高凝状态,常见于长期卧床或手术后患者。动脉血栓多继发于动脉粥样硬化斑块破裂,血小板活化聚集形成白色血栓,常见于高血压、糖尿病患者。

3、症状表现

静脉血栓典型表现为患肢肿胀、疼痛、皮温升高,可能出现Homans征阳性。动脉血栓则表现为突发肢体剧痛、苍白、皮温降低、动脉搏动消失,严重时可出现感觉障碍和运动功能障碍。

4、危险因素

静脉血栓危险因素包括恶性肿瘤、口服避孕药、遗传性易栓症等。动脉血栓危险因素主要为吸烟、糖尿病、高脂血症等动脉粥样硬化危险因素,两者在预防策略上存在显著差异。

5、并发症差异

静脉血栓最严重并发症为肺栓塞,可导致猝死。动脉血栓可能导致肢体坏疽,最终需截肢治疗。两者均需抗凝治疗,但动脉血栓往往还需联合抗血小板药物,必要时行血管介入或搭桥手术。

日常预防静脉血栓应避免久坐久站,术后患者可穿戴弹力袜。动脉血栓预防需控制三高,戒烟限酒,适量运动促进侧支循环建立。无论出现哪种血栓症状,均需立即就医,通过血管超声或CT血管造影明确诊断后规范治疗。