胃癌的诊断并非仅依赖DPM值,DPMDynamic Parametric Mapping是一种影像学技术,主要用于评估肿瘤的代谢活性,但其数值与胃癌的关联性尚无明确标准。胃癌的确诊需结合胃镜检查、病理活检及影像学检查等多方面结果。DPM值在肿瘤评估中更多用于辅助判断肿瘤的恶性程度和代谢状态,而非直接诊断胃癌。

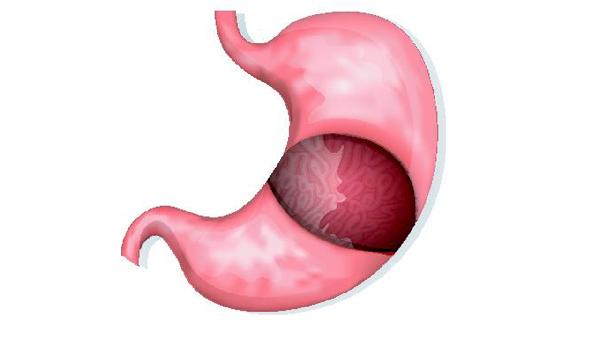

1、胃镜检查:胃镜检查是诊断胃癌的首选方法,通过内镜直接观察胃黏膜的病变情况,并可取组织进行病理活检,明确是否存在癌细胞。胃镜检查能够发现早期胃癌,尤其是黏膜层病变,对于提高早期诊断率具有重要意义。

2、病理活检:病理活检是确诊胃癌的金标准,通过显微镜下观察细胞形态和组织结构,判断是否存在癌细胞及其分化程度。活检结果能够明确肿瘤的性质、分期及分化程度,为后续治疗方案的选择提供依据。

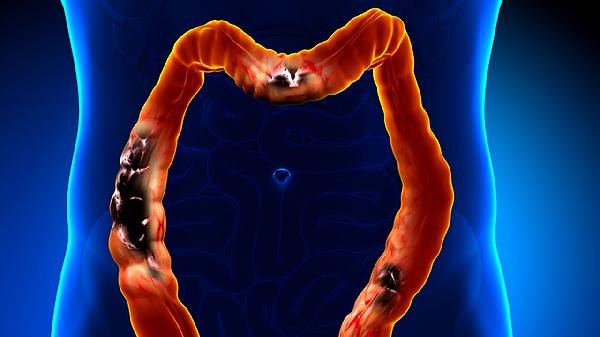

3、影像学检查:影像学检查包括CT、MRI、PET-CT等,用于评估胃癌的局部浸润范围、淋巴结转移及远处转移情况。DPM技术作为影像学的一部分,可以辅助评估肿瘤的代谢活性,但其数值与胃癌的诊断并无直接关联。

4、肿瘤标志物:血清肿瘤标志物如CEA、CA19-9等,虽然不能单独用于诊断胃癌,但其升高可作为辅助诊断指标,尤其是在监测治疗效果和复发方面具有一定价值。肿瘤标志物的水平需结合其他检查结果综合判断。

5、临床表现:胃癌的临床表现包括上腹疼痛、消化不良、食欲减退、体重下降等,但这些症状缺乏特异性,需结合检查结果进行综合判断。早期胃癌可能无明显症状,定期筛查对于高危人群尤为重要。

胃癌的预防和早期发现需从生活方式和饮食习惯入手,建议减少高盐、腌制食品的摄入,增加新鲜蔬菜和水果的摄入量,戒烟限酒,保持健康体重。定期进行胃镜检查,尤其是对于有胃癌家族史或慢性胃病史的人群,能够有效提高早期诊断率,改善预后。