| 1人回答 | 64次阅读

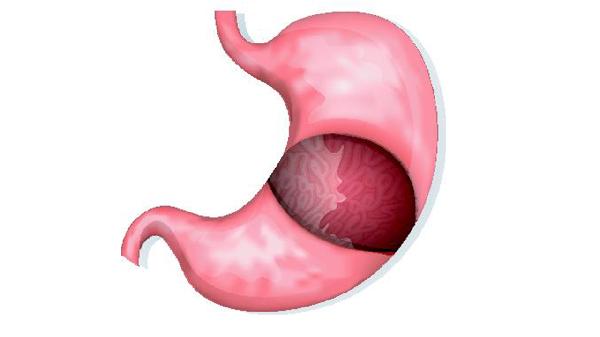

胃癌患者出现蛋白低可能引发生命危险,主要与营养不良、肿瘤消耗、消化吸收障碍等因素有关。蛋白低可能导致免疫功能下降、组织修复能力减弱、水肿等症状,严重时会危及生命。

胃癌患者蛋白低通常由肿瘤消耗和营养摄入不足共同导致。肿瘤生长会大量消耗体内蛋白质,同时胃癌可能影响胃肠功能,导致蛋白质消化吸收障碍。长期蛋白低会使血浆胶体渗透压下降,引发全身水肿,严重时可出现胸腹腔积液。蛋白低还会导致抗体合成减少,增加感染风险,伤口愈合延迟,肌肉萎缩等问题。

部分胃癌患者可能出现严重低蛋白血症,血浆白蛋白低于30克/升时属于中度缺乏,低于25克/升时为重度缺乏。重度低蛋白血症可能引起多器官功能衰竭,增加手术风险,影响放化疗耐受性。晚期胃癌患者合并恶病质时,蛋白低往往伴随其他营养缺乏,这种情况预后较差。

胃癌患者应定期监测营养指标,出现蛋白低需及时干预。治疗包括营养支持、病因治疗和对症处理。营养支持可通过口服营养补充、肠内营养或静脉营养等方式提高蛋白质摄入。病因治疗需针对胃癌本身进行手术、化疗等综合治疗。日常饮食应选择易消化吸收的高蛋白食物,如鱼肉、蛋类、豆制品等,必要时在医生指导下使用蛋白粉等营养补充剂。