| 1人回答 | 33次阅读

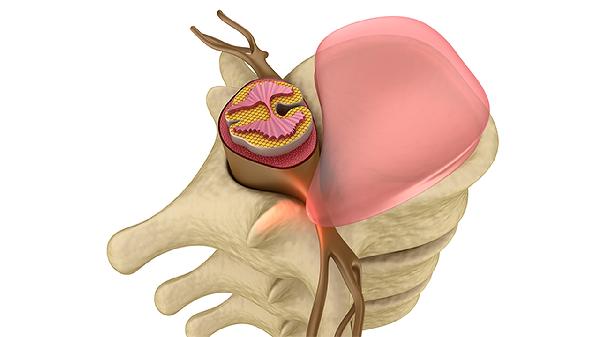

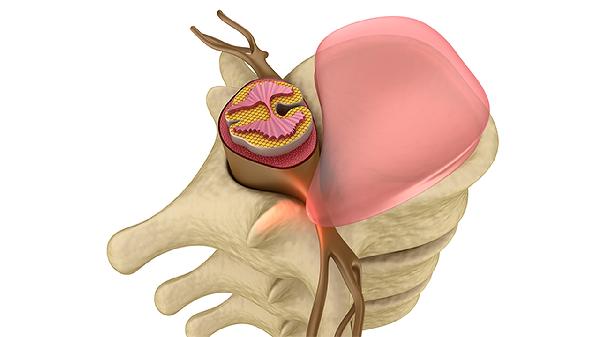

肋间神经痛可通过局部封闭注射治疗缓解症状。肋间神经痛通常由胸椎退行性变、病毒感染、外伤或带状疱疹后遗症等因素引起,表现为沿肋间神经分布区的刺痛或灼痛。治疗方式主要有局部神经阻滞、口服药物、物理治疗等,严重时需考虑手术干预。

局部封闭注射是临床常用的快速镇痛方法,通过将麻醉药和糖皮质激素混合液精准注射到肋间神经周围,阻断疼痛信号传导。常用药物包括利多卡因注射液、复方倍他米松注射液等复合制剂,起效时间在5-30分钟,镇痛效果可持续1-4周。操作需在超声或X线引导下进行,能有效避免气胸等并发症。该治疗适合急性发作期疼痛剧烈者,尤其对由胸椎小关节紊乱或肌肉痉挛引发的神经卡压效果显著。治疗前后需评估凝血功能,注射后需观察30分钟监测血压和呼吸状况。

除注射治疗外,营养神经药物如甲钴胺片、维生素B1片可促进神经修复,非甾体抗炎药如塞来昔布胶囊能减轻炎症反应。物理治疗中干扰电疗法和超短波治疗能改善局部血液循环,每日热敷15-20分钟可缓解肌肉紧张。对于带状疱疹后神经痛,加巴喷丁胶囊联合普瑞巴林胶囊能调节神经异常放电。若保守治疗3个月无效且影像学显示明确压迫,可考虑肋间神经松解术或射频消融术。

日常应避免提重物和突然转体动作,睡眠时选择硬板床并保持脊柱中立位。饮食注意补充富含B族维生素的糙米、瘦肉及深绿色蔬菜,急性期可冷敷疼痛区域10分钟/次。建议穿着宽松衣物减少胸部压迫,咳嗽时用手按压痛处减轻震动。若出现夜间痛醒、伴随发热或呼吸困难需立即就诊,长期反复发作需排查强直性脊柱炎或胸椎占位性病变。

宝宝吃海鲜后出现皮肤过敏可能与食物过敏反应有关,通常表现为皮肤瘙痒、红肿或皮疹等症状。海鲜过敏主要由免疫系统对海鲜中的蛋白质产生异常反应引起,常见过敏原有虾、贝类、鱼类等。建议家长立即停止给宝宝食用海鲜,并观察症状变化,若出现呼吸困难、面部肿胀等严重反应需紧急就医。轻度过敏可通过冷敷缓解瘙痒,必要时在医生指导下使用氯雷他定糖浆、西替利嗪滴剂或地氯雷他定干混悬剂等抗过敏药物。

1、免疫反应

海鲜过敏是免疫系统将海鲜蛋白误判为有害物质引发的过度反应。典型症状包括皮肤荨麻疹、眼睑肿胀或口周红斑,可能与组胺释放有关。家长需记录宝宝进食海鲜的种类和过敏症状,避免再次接触同类食物。医生可能建议进行血清特异性IgE检测或皮肤点刺试验以明确过敏原。

2、遗传因素

父母有食物过敏史的宝宝发生海鲜过敏概率较高。这类患儿往往伴有特应性皮炎或过敏性鼻炎等特应性疾病。家长应特别关注家族过敏史,在添加海鲜辅食前咨询儿科医生。对于高风险婴儿,建议延迟引入甲壳类海鲜至3岁后。

3、消化系统未成熟

婴幼儿肠道屏障功能发育不完善,大分子蛋白质易透过肠壁进入血液引发过敏。表现为进食海鲜后除皮肤症状外,还可能伴有腹泻或呕吐。家长应遵循由少到多、由单一到多样的原则逐步引入海鲜,首次尝试时给予微量并观察72小时。

4、交叉过敏

对尘螨过敏的宝宝可能对甲壳类海鲜出现交叉反应,因两者含有相似的致敏蛋白。这类患儿接触虾蟹后可能出现速发型过敏反应。家长需注意居家环境除螨,同时避免让宝宝接触海鲜制品。医生可能推荐随身携带肾上腺素自动注射笔以备急救。

5、添加剂诱发

部分海鲜加工品中的亚硫酸盐等防腐剂可能加重过敏反应。症状除皮肤表现外还可出现喘息或腹痛。家长应选择新鲜海鲜并彻底清洗烹调,避免购买含防腐剂的即食海产品。对于化学添加剂敏感者,医生可能开具孟鲁司特钠颗粒辅助治疗。

日常护理中家长应详细阅读食品标签,避免宝宝摄入含海鲜成分的加工食品。哺乳期母亲若发现宝宝对海鲜过敏,需暂时忌口相关食物。保持宝宝皮肤清洁湿润有助于缓解瘙痒,洗澡水温不宜过高。建议定期随访过敏专科医生,根据情况考虑口服免疫疗法等长期管理方案。家中可备有医用冷敷贴和儿童专用保湿霜应对轻微过敏症状。