| 1人回答 | 66次阅读

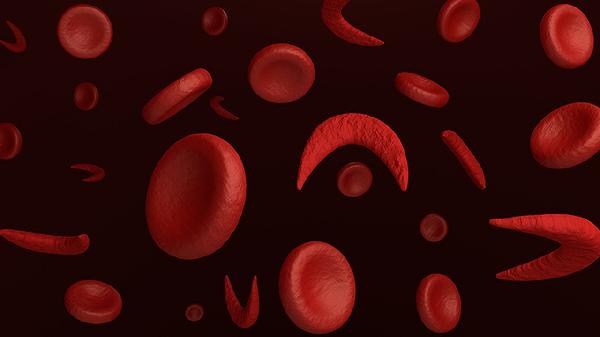

喝牛奶后出现便血可能与乳糖不耐受、牛奶蛋白过敏、胃肠炎症、肛肠疾病或药物相互作用等因素有关。便血通常表现为粪便带血或肛门出血,需结合具体病因采取干预措施。

1、乳糖不耐受

部分人群因缺乏乳糖酶,饮用牛奶后未消化的乳糖在肠道发酵产气,可能刺激肠黏膜导致轻微便血。这类情况多伴随腹胀、腹泻,可通过改用无乳糖奶制品缓解。若症状持续,需排查是否合并肠易激综合征。

2、牛奶蛋白过敏

免疫系统对牛奶中酪蛋白或乳清蛋白产生异常反应时,可能引发过敏性肠炎,造成肠道黏膜损伤出血。婴幼儿更易发生,常见黏液血丝便伴湿疹。家长需立即停止喂食牛奶,必要时使用氯雷他定糖浆等抗过敏药物。

3、胃肠炎症

原有胃炎、肠炎患者在牛奶刺激下可能加重黏膜充血。溃疡性结肠炎患者饮用牛奶后,炎症因子释放可诱发血便加重,典型表现为腹痛后排出脓血便。需完善肠镜确诊,常用美沙拉嗪肠溶片控制炎症。

4、肛肠疾病

痔疮或肛裂患者饮用牛奶后若发生便秘,排便时机械摩擦会导致肛周血管破裂出血,血液常附着于粪便表面。建议配合温水坐浴,使用复方角菜酸酯栓促进创面愈合,同时增加膳食纤维摄入。

5、药物相互作用

华法林钠片等抗凝药与牛奶同服可能影响药效,增加消化道出血风险。部分抗生素如盐酸多西环素片与钙离子结合后,可能刺激肠道引发血便。服药期间应间隔2小时再饮用牛奶。

出现便血需记录出血颜色、频率及伴随症状,避免摄入辛辣刺激食物。鲜红色血便多提示下消化道出血,暗红色可能源于上消化道,柏油样便需警惕胃出血。建议完善粪便隐血试验,必要时进行胃肠镜检查。日常可选择低脂舒化奶,饮用时保持温度适宜,单次摄入不超过250毫升。

一直打嗝可能由饮食过快、胃部受凉、精神紧张、膈肌痉挛、胃肠疾病等原因引起,可通过调整进食习惯、热敷腹部、放松情绪、药物治疗、就医检查等方式缓解。

1、饮食过快

进食速度过快容易吞咽过多空气,导致膈肌受到刺激引发打嗝。建议细嚼慢咽,避免边说话边进食。用餐时可小口饮水帮助缓解,避免摄入碳酸饮料或酒精等易产气饮品。若因聚餐等场合进食较快,可尝试短暂屏息或连续吞咽温开水数口。

2、胃部受凉

寒冷刺激会使膈神经兴奋性增高,常见于饮用冰镇饮品、腹部受风等情况。可用热水袋热敷上腹部15-20分钟,或饮用姜茶等温性饮品。伴有胃部不适时可顺时针按摩中脘穴,日常需注意腹部保暖,避免空调直吹。

3、精神紧张

焦虑情绪可能通过神经反射引发顽固性打嗝。建议进行深呼吸训练,吸气4秒后屏息4秒再缓慢呼气。听轻音乐、冥想等放松方式也有帮助。长期压力过大者需调整作息,必要时寻求心理疏导。

4、膈肌痉挛

顽固打嗝超过48小时可能与膈肌异常收缩有关。医生可能开具盐酸甲氧氯普胺片缓解平滑肌痉挛,或使用氯丙嗪注射液阻断神经反射。针灸膈俞穴或耳穴压豆也有一定效果,需由专业医师操作。

5、胃肠疾病

胃炎、胃食管反流等疾病可能刺激膈神经导致持续性打嗝。常伴随烧心、上腹痛等症状,需胃镜检查确诊。可遵医嘱使用铝碳酸镁咀嚼片保护胃黏膜,或奥美拉唑肠溶胶囊抑制胃酸。反复发作者应排查膈下脓肿等器质性疾病。

日常需保持规律饮食,避免暴饮暴食和辛辣刺激食物。打嗝时可通过牵拉舌头、按压眼球等物理方法尝试止嗝。若持续超过24小时不缓解,或伴随呕吐、胸痛等症状,应及时消化内科就诊。老年人频繁打嗝需警惕脑血管病变,建议完善头部CT检查。