| 1人回答 | 33次阅读

脑膜炎球菌是一种革兰阴性双球菌,学名为脑膜炎奈瑟菌,属于奈瑟菌属,是流行性脑脊髓膜炎的病原体。

1、病原学特征

脑膜炎球菌呈肾形或咖啡豆形,常成对排列,直径约0.6-1.0微米。该菌具有荚膜多糖抗原,根据抗原差异可分为A、B、C、W135、X、Y、Z等13个血清群,其中A、B、C、W135和Y群是导致人类疾病的主要血清群。该菌对干燥、寒冷及常用消毒剂敏感,在体外存活时间较短。

2、传播途径

脑膜炎球菌通过呼吸道飞沫传播,感染者或带菌者咳嗽、打喷嚏时可将含有病原体的飞沫排至空气中。密切接触如共用餐具、接吻等行为可能增加传播概率。该菌在人群密集场所如学校、军营等更易发生传播,冬春季节为高发期。

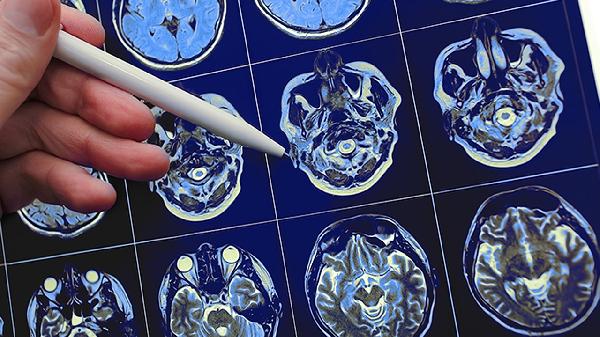

3、致病机制

脑膜炎球菌侵入人体后首先在鼻咽部黏膜定植,突破黏膜屏障后进入血液循环引发菌血症。细菌释放的内毒素可刺激机体产生大量炎症介质,导致血管内皮损伤、微循环障碍。当病原体突破血脑屏障进入中枢神经系统时,可引起脑膜化脓性炎症,临床表现为典型脑膜刺激征。

4、临床表现

感染后潜伏期通常为2-10天。典型症状包括突发高热、剧烈头痛、频繁呕吐、颈项强直等脑膜刺激征。部分患者可出现瘀点瘀斑等出血性皮疹,严重者可发展为暴发型流脑,表现为休克、弥散性血管内凝血及多器官功能衰竭。婴幼儿症状可能不典型,表现为拒食、嗜睡、前囟膨隆等。

5、防治措施

预防措施包括接种脑膜炎球菌多糖疫苗或结合疫苗。对于密切接触者可采用利福平片或头孢曲松钠进行药物预防。临床治疗需选用易透过血脑屏障的抗生素,如注射用青霉素钠、注射用头孢噻肟钠等。暴发型病例需在ICU进行抗休克、纠正凝血功能障碍等综合治疗。

保持室内空气流通,避免前往人群密集场所可降低感染风险。出现疑似症状时应立即就医,早期诊断和治疗对改善预后至关重要。流行季节前建议高危人群接种相应血清群疫苗,医务人员接触患者时需严格执行呼吸道隔离措施。