长期走路有利于健康吗?医生:过了60岁的老人,建议做好这4件事

医心科普

发布时间:2025-11-15 12:24

155次浏览

医心科普

发布时间:2025-11-15 12:24

155次浏览

冬风起,落叶飘,公园里晨练的大爷大妈们又开启了每日万步打卡模式。那些穿着宽松运动服、手握计步器的身影,总让人忍不住思考:日复一日的行走,到底是养生妙招还是膝盖杀手?特别是当银发族们迈着稳健步伐时,背后藏着哪些不为人知的健康密码?

一、长期走路真是长寿灵药?

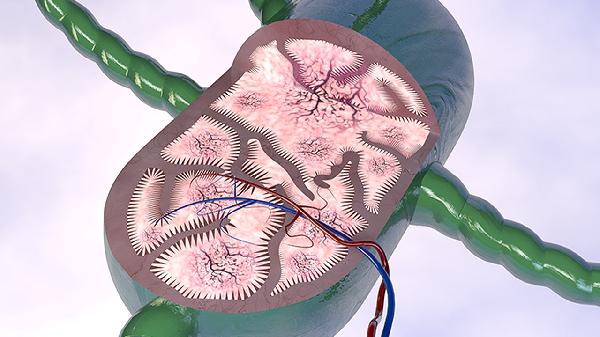

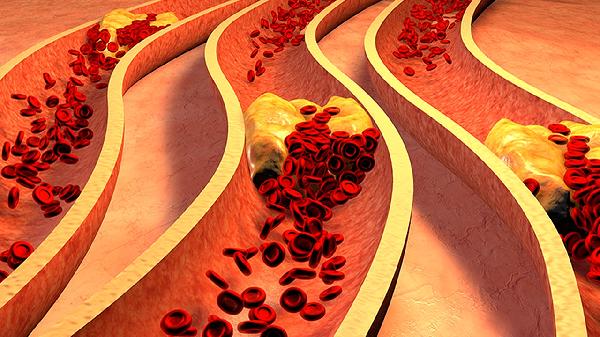

1.人体就像精密的机械表,走路时200多块骨骼和600多块肌肉协同运作,能激活沉睡的毛细血管网络。研究发现坚持快走的老年人,心血管疾病风险能降低27%,这个数字比很多保健品宣传册上的数据更实在。

2.膝关节软骨其实需要适度挤压才能获取营养,就像海绵要拧干再吸水。每天30分钟中等强度步行,关节滑液循环效率提升40%,但切记避开鹅卵石路和陡坡这类隐形关节刺客。

3.大脑在步行时会分泌脑源性神经营养因子,这种物质堪称神经系统的肥料。阿尔茨海默病预防指南明确指出,每周步行15公里以上人群,认知衰退速度减缓33%。

二、银发族的步行安全守则

1.晨间血压高峰时段(6-9点)要当心,这个时间段心脑血管意外发生率比其他时段高43%。建议改为早餐后1小时或傍晚时分,这时候身体就像完成热车的引擎,运转更顺畅。

2.选鞋不能只看防滑底纹,更要看鞋底缓震层。测试方法很简单:把鞋子对折时,前掌1/3处能自然弯曲的才是合格选手,这种设计能减少27%的地面反冲击力。

3.步态监测比步数更重要。老年人理想步频是每分钟100-120步,相当于《茉莉花》歌曲的节奏,手机下载个节拍器APP就能变成随身教练。

三、超越步行的升级方案

1.倒着走是隐藏技能,每天5分钟就能调动平时闲置的肌肉群。注意要选平坦空地,最好有同伴当人肉雷达,这个动作能让平衡能力提升19%。

2.间歇变速走法值得尝试:快走3分钟后慢走1分钟,循环5组。这种模式比匀速走多消耗18%热量,对血糖调节特别友好。

3.边走边做握力练习效果更好,带两个核桃或减压球,每走100步换种握法。手部神经末梢刺激能同步激活大脑多个区域,相当于给神经系统做广播体操。

四、容易被忽视的配套工程

1.步行后30分钟内补充优质蛋白很关键,一颗水煮蛋或200ml无糖豆浆就能让肌肉修复效率提升35%。记住运动后身体就像干渴的海绵,这时候补充营养最容易被吸收。

2.晚上用40℃左右温水泡脚15分钟,水位要没过脚踝三阴交穴位。这个动作能促进下肢静脉回流,效果相当于给疲惫的双腿做被动按摩。

3.每月做次足部自检:坐在椅子上伸直腿,如果大脚趾自然上翘角度小于30度,说明足弓肌肉开始退化,该加强脚趾抓毛巾练习了。

当夕阳把散步的影子拉得老长时,别忘了行走的本质是让身体保持优雅的老去节奏。明早系鞋带时,不妨多花3秒打个牢固的蝴蝶结——这份对细节的在意,往往比盲目追求万步更有意义。毕竟最好的养生,是学会与岁月温柔相处。