AI破解情绪密码?花生医疗抑郁与睡眠医学中心李一主任应邀参加脑科学与人工智能临床转化专业委员会会议

科普小医森

发布时间:2025-11-05 15:34

0次浏览

科普小医森

发布时间:2025-11-05 15:34

0次浏览

近日,由浙江长三角生物医药研究发展中心主办的脑科学与人工智能临床转化专业委员会成立大会暨学术交流会议在杭州成功召开。会议聚焦脑科学与人工智能前沿技术、临床实践与学科建设,吸引了国内近百名专家学者参与,杭州西湖花生医院抑郁与睡眠医学中心李一主任、国家二级心理咨询师薛飞受邀参与了本次会议。

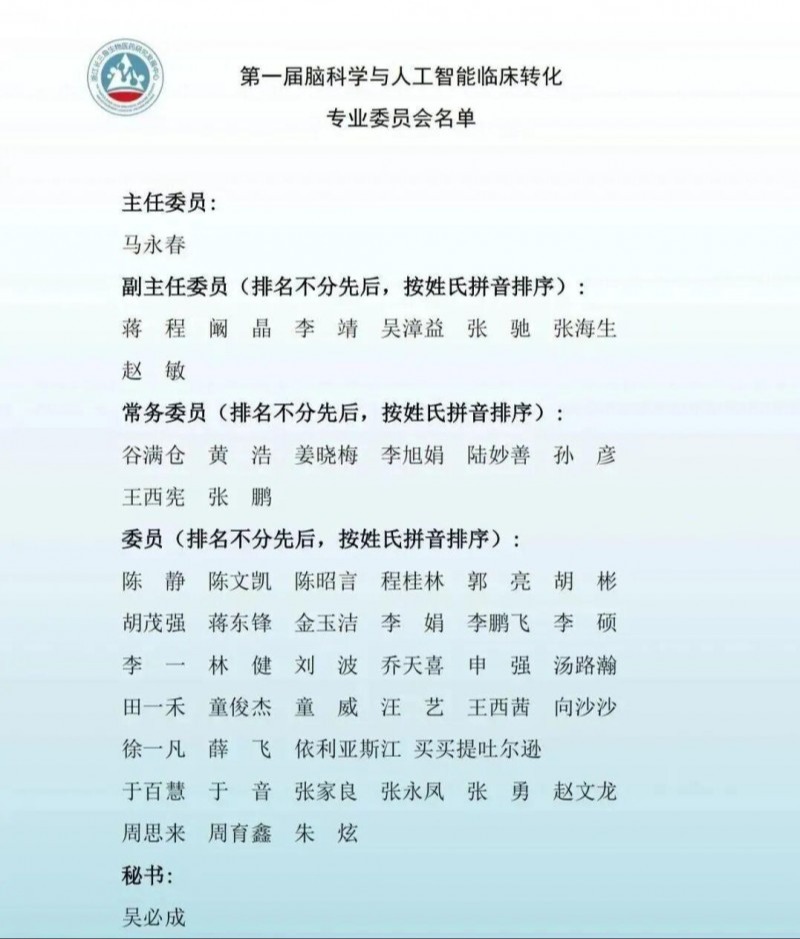

会议选举产生了第一届脑科学与人工智能临床转化专业委员会,浙江省立同德医院(浙江省精神卫生中心)心身医学科主任马永春担任主任委员。马主任表示,委员会成立的核心使命是破解转化壁垒,搭建协同平台。

杭州西湖花生医院抑郁与睡眠医学中心主任李一,国家二级心理咨询师薛飞受聘为专业委员会委员。

汇聚专家力量 推动AI嫁接临床医学

会上,多位专家带来了领域内的最新研究成果。中国科学院自动化研究所刘冰博士的《植入式脑机接口的医疗应用》,以AI+EEG在癫痫诊疗中的应用为例,系统阐述了植入式脑机接口技术在神经疾病治疗中的突破。

哈尔滨工业大学集成电路学院黄浩博士在《脑科学与人工智能携手并进走进新时代》课题中,详细讲述了脑电波检测技术在医疗领域的应用,并对未来趋势进行了展望。

浙江省北大信息技术高等研究院阚晶博士则聚焦《融合非侵入式脑机接口的脑疾病诊疗技术研发进展及应用》,阐述了如何基于AI智能识别脑疾病,并建立快速筛查机制,以及对脑疾病的新型数字疗法。

来自杭州西湖花生医院抑郁与睡眠医学中心的李一主任,带来了题为《艾司氯胺酮快速抗抑郁脑科学临床研究》的专题分享。他在报告中指出,根据该中心的临床实践,艾司氯胺酮能在几小时到24小时内显著改善抑郁症状,约97.6%的参与者在使用后自杀意念完全缓解,为抑郁症患者争取到宝贵的治疗时间,降低自杀风险。同时,李一主任还就艾司氯胺酮抗抑郁作用的临床应用,介绍了鼻内、静脉、口服、皮下注射及肌肉注射等多种方式,并提出构建“治疗-监测-再调控”的闭环系统。

推动脑科学与AI融合 助力临床转化

本次会议首次实现脑科学与人工智能以及产业化的深度对话,汇聚各界精英,充分整合各方优质资源,不仅加速推动脑科学与人工智能临床转化领域的广泛应用与落地生根,还为神经、精神疾病的精准诊疗提供了新思路。

与会专家表示,此类交叉学科会议将为精准医疗时代下的诊疗模式革新提供重要支撑,助力我国在该领域实现从“跟跑”到“领跑”的跨越式发展。

【延伸阅读|艾司氯胺酮:24小时快速起效的抗抑郁新选择】

①它是如何工作的?

艾司氯胺酮(Esketamine)如何“重启”抑郁的大脑:

艾司氯胺酮首先与大脑神经元上的NMDA受体相结合,通过这种结合来阻断其功能→NMDA受体被阻断后,解除了对兴奋性神经元的抑制,使得神经元释放大量的谷氨酸→爆发的谷氨酸激活了AMPA受体→AMPAR的激活触发了大脑中脑源性神经营养因子BDNF的释放→BDNF与其受体TrkB结合后,启动了下游的信号通路→BDNF - TrkB通路最终促进了突触的生成和强化,增加树突棘的数量和密度,增强突触连接,改善神经元之间的通讯,修复因长期抑郁而受损的神经环路。

②为何能够快速起效?

艾司氯胺酮主要作用于大脑里的 “NMDA 受体”,这个受体就像大脑里的 “信号开关”,抑郁时这个开关可能 “卡住了”,导致神经信号传递不畅。艾司氯胺酮能快速 “拨正” 这个开关,让大脑的神经通路重新活跃起来,所以很多人在用药后1-2 天,甚至几小时内,就能感觉到情绪没那么沉了,想动的念头、对生活的兴趣,会慢慢回来。

简单说,艾司氯胺酮就像“急火救场”,先帮人从 “最难受的状态” 里拉出来,再配合其他治疗慢慢巩固。

③在临床上如何使用?

目前常用的方式是鼻喷雾剂,医生会指导患者自己喷鼻子,喷完后需要在医院观察 1-2 小时,看看有没有头晕、恶心、短暂的感知变化等反应,这些反应通常是暂时的,观察期过了没问题就能回家。

注射剂型,则需要在医院由医护人员操作,全程监控。

.jpg)