| 1人回答 | 22次阅读

手上脚上长红点很痒可能是接触性皮炎、湿疹、荨麻疹、手足癣或虫咬皮炎等引起的。皮肤出现红疹伴瘙痒主要与过敏反应、真菌感染或外界刺激有关,需结合具体病因采取针对性治疗。

1、接触性皮炎

接触性皮炎多因皮肤直接接触过敏原或刺激物导致,常见过敏原有金属饰品、洗涤剂、化妆品等。表现为局部红斑、丘疹伴剧烈瘙痒,严重时可出现水疱。需避免再次接触致敏物质,可遵医嘱使用丁酸氢化可的松乳膏、炉甘石洗剂或氯雷他定片缓解症状。日常需保持皮肤清洁干燥,避免搔抓。

2、湿疹

湿疹属于慢性炎症性皮肤病,可能与遗传、免疫功能异常或环境因素有关。皮损呈对称分布,可见红斑、丘疹、渗出及苔藓样变,瘙痒明显。治疗可选用糠酸莫米松乳膏、他克莫司软膏或口服西替利嗪片。患者需减少热水烫洗,穿着透气棉质衣物,控制室内湿度。

3、荨麻疹

荨麻疹通常由食物、药物过敏或感染诱发,表现为大小不等的风团样皮疹,瘙痒剧烈且此起彼伏。急性发作时可使用地氯雷他定干混悬剂、盐酸左西替利嗪口服溶液或复方甘草酸苷胶囊。日常需记录过敏日记,避免摄入鱼虾等高蛋白食物。

4、手足癣

手足癣由皮肤癣菌感染引起,夏季多发,表现为边缘清晰的环形红斑伴脱屑,指缝处可能出现糜烂。确诊需真菌镜检,治疗选用联苯苄唑乳膏、特比萘芬喷雾剂或伊曲康唑胶囊。患者应注意不与他人共用鞋袜,保持手足部通风干燥。

5、虫咬皮炎

蚊虫叮咬后释放的毒液可引发局部过敏反应,形成红色丘疹或水疱,中央可见叮咬痕迹。可外用丹皮酚软膏、复方樟脑乳膏或口服马来酸氯苯那敏片止痒。外出时建议穿长袖衣物,使用驱蚊贴等防护措施,避免抓破皮肤引发感染。

出现不明原因皮肤红疹时,建议及时就医明确诊断。日常护理需避免过度清洁,洗澡水温控制在37℃以下,选择无香料护肤品。饮食宜清淡,限制辛辣刺激食物,适当补充维生素C和维生素B族。若瘙痒影响睡眠或皮疹持续扩散,需立即就诊皮肤科进行过敏原检测或真菌检查,不可自行长期使用激素类药膏。

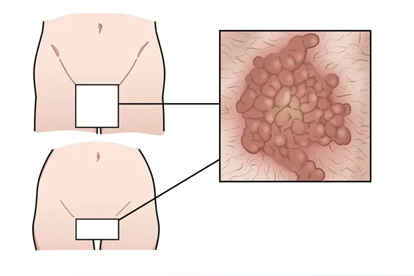

脚部溃烂出窟窿可能与糖尿病足、下肢动脉硬化闭塞症、慢性静脉功能不全、感染性溃疡、创伤后坏死等因素有关。建议及时就医明确病因,遵医嘱进行清创、抗感染或血管介入治疗,避免自行处理加重损伤。

1、糖尿病足

长期血糖控制不佳可能导致神经病变和血管病变,足部感觉减退后易受外伤,高糖环境促进细菌滋生形成溃疡。典型表现为足底或趾间无痛性深溃疡伴恶臭分泌物。需严格控制血糖,使用胰岛素注射液或二甲双胍片控制基础病情,局部可遵医嘱应用重组人表皮生长因子凝胶促进愈合,合并感染时需联用头孢呋辛酯片等抗生素。

2、下肢动脉硬化闭塞症

动脉粥样硬化导致下肢供血不足,组织缺血坏死形成干性坏疽,常见足跟或趾端黑色焦痂伴剧烈静息痛。可通过阿司匹林肠溶片改善循环,严重狭窄需行球囊扩张术。日常需戒烟并保持足部保暖,避免使用电热毯直接烘烤患肢。

3、慢性静脉功能不全

静脉瓣膜功能缺陷引发血液淤滞,足踝内侧多见湿润性溃疡,边缘不规则伴色素沉着。可穿戴医用弹力袜减轻静脉高压,外用磺胺嘧啶银乳膏预防感染。休息时抬高患肢高于心脏平面,避免长时间站立。

4、感染性溃疡

金黄色葡萄球菌或链球菌感染可能导致化脓性溃疡,表现为周围红肿、脓性渗出。需行细菌培养后针对性使用盐酸莫西沙星片,局部配合碘伏溶液消毒。免疫功能低下者需警惕非结核分枝杆菌等特殊病原体感染。

5、创伤后坏死

严重挤压伤、烧伤或冻伤可导致局部组织坏死脱落,形成火山口样溃疡。需手术清除坏死组织,辅以康复新液湿敷促进肉芽生长。合并骨折时需固定患肢,避免过早负重导致创面扩大。

日常护理需保持足部清洁干燥,每日用温水清洗后彻底擦干趾缝。选择透气棉袜及宽松软底鞋,避免赤足行走。定期检查足部有无新发破损,糖尿病患者建议每3个月进行专业足病筛查。营养方面需保证优质蛋白摄入,如鱼肉、鸡蛋等促进组织修复,同时补充维生素C片增强免疫力。出现发热、溃疡加深或渗液增多等恶化迹象时须立即复诊。