| 1人回答 | 33次阅读

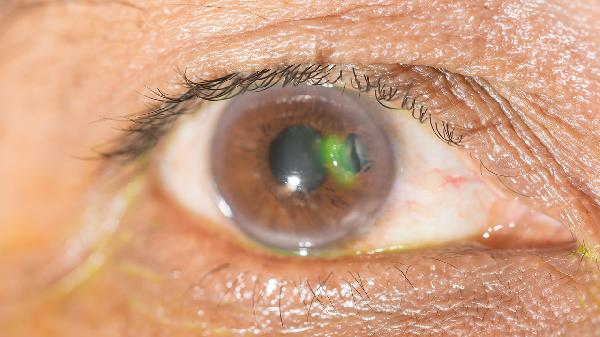

青光眼白内障术后使用散瞳药的主要目的是预防虹膜粘连、减轻炎症反应并促进术后恢复。散瞳药通过松弛瞳孔括约肌,防止瞳孔缘与人工晶体或囊膜粘连,同时有助于缓解手术创伤引起的炎症反应。

青光眼白内障联合手术中,术后炎症反应可能导致虹膜与人工晶体或残留囊膜发生粘连,形成瞳孔阻滞或继发性青光眼。散瞳药如复方托吡卡胺滴眼液能够暂时扩大瞳孔,减少虹膜与周围组织的接触概率,从而降低粘连风险。术后早期使用还可减轻睫状肌痉挛带来的疼痛不适,改善患者舒适度。对于存在葡萄膜炎风险的患者,散瞳药能抑制炎性介质释放,防止渗出物机化导致的瞳孔闭锁。部分散瞳药如阿托品凝胶兼具抗胆碱能作用,可减少房水分泌,对控制术后眼压波动有一定辅助效果。

需注意的是,部分特殊术式如房角分离术后需谨慎评估散瞳药使用,避免因瞳孔散大导致房角关闭。对于浅前房、悬韧带松弛等特殊情况,散瞳可能增加人工晶体偏位风险。术后使用期间需密切监测眼压变化,防止药物诱发青光眼急性发作。医生会根据手术方式、炎症程度及个体差异调整用药方案,通常术后1-2周逐渐减停。

术后患者应按医嘱规范使用散瞳药,避免自行增减剂量。用药后可能出现暂时性视物模糊、畏光等反应,外出时可佩戴墨镜防护。保持眼部清洁,避免揉眼或压迫眼球。若出现眼痛加剧、视力骤降等症状需立即复诊。术后恢复期应定期复查眼压、前房深度及虹膜位置,确保瞳孔活动度正常。联合使用抗生素眼药水时,需间隔5分钟以上滴用,防止药物相互作用影响疗效。

小孩眼睛散光可通过佩戴矫正眼镜、角膜塑形镜、视觉训练、手术治疗等方式改善。散光通常由角膜形态异常、晶状体调节障碍、遗传因素、用眼习惯不良等原因引起。

1、佩戴矫正眼镜框架眼镜是最常见的矫正方式,通过柱镜片补偿角膜不规则屈光。建议家长每半年带孩子复查验光,及时调整镜片度数。适用于轻度散光且无其他眼部疾病的情况。

2、角膜塑形镜夜间佩戴的特殊硬性隐形眼镜,通过暂时改变角膜曲率改善日间视力。家长需严格监督孩子清洁镜片,定期检查角膜健康。适合中高度散光且近视进展快的学龄儿童。

3、视觉训练通过眼球运动协调训练、双眼视功能锻炼等方式增强调节能力。家长需每日陪伴孩子完成15-20分钟训练,持续3-6个月可改善轻度散光引起的视疲劳。

4、手术治疗18岁后角膜发育稳定者可考虑激光手术,如准分子激光角膜切削术。散光度数超过400度且伴随弱视时,可能需先行角膜缘松解术等干预措施。

日常需控制电子产品使用时间,保证每天2小时户外活动,多摄入富含维生素A的胡萝卜、菠菜等食物,每用眼40分钟远眺5分钟。