| 1人回答 | 43次阅读

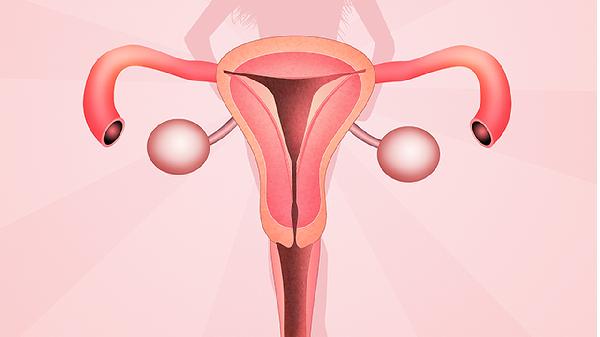

浆膜下子宫肌瘤可能由激素水平异常、遗传因素、局部生长因子失衡、长期慢性炎症等原因引起,可通过药物控制、手术切除等方式治疗。

1、激素水平异常雌激素和孕激素水平过高可能刺激肌瘤生长,表现为月经量增多或经期延长。可通过调节作息和减少高雌激素食物摄入改善,必要时遵医嘱使用米非司酮、亮丙瑞林等药物。

2、遗传因素直系亲属患病史者发病概率较高,可能伴随子宫异常出血症状。建议定期超声监测,必要时使用左炔诺孕酮宫内缓释系统或促性腺激素释放激素类似物干预。

3、生长因子失衡胰岛素样生长因子和血管内皮生长因子过度表达可能与肌瘤增大有关,常见压迫膀胱导致尿频。需控制血糖水平,临床常用乌利司他或选择性孕酮受体调节剂治疗。

4、慢性炎症刺激长期盆腔炎症可能导致局部组织异常增生,多伴有下腹坠胀感。需治疗原发感染,严重时行腹腔镜肌瘤剔除术或子宫动脉栓塞术。

保持规律运动和控制红肉摄入有助于预防肌瘤进展,40岁以上女性建议每年进行妇科超声检查。

肌腺症合并子宫肌瘤多数情况下属于良性病变,严重程度取决于病灶大小、症状表现及生育需求,常见影响包括痛经加重、月经量增多及压迫症状。

1、病灶大小子宫体积超过孕8周或肌瘤直径超过5厘米可能压迫膀胱直肠,需通过超声监测生长速度。

2、症状表现进行性痛经、贫血或经期出血量超过80毫升时提示病情进展,可能与内膜异位病灶浸润深度相关。

3、生育影响病灶位于肌壁间可能影响胚胎着床,计划妊娠者需评估子宫形态及输卵管通畅度。

4、恶变风险绝经后病灶增大伴异常出血需警惕肉瘤变,但概率不足1%,定期随访可早期发现。

建议每6个月复查妇科超声,贫血患者需补充铁剂,疼痛明显时可尝试热敷或低强度有氧运动缓解症状。