| 1人回答 | 64次阅读

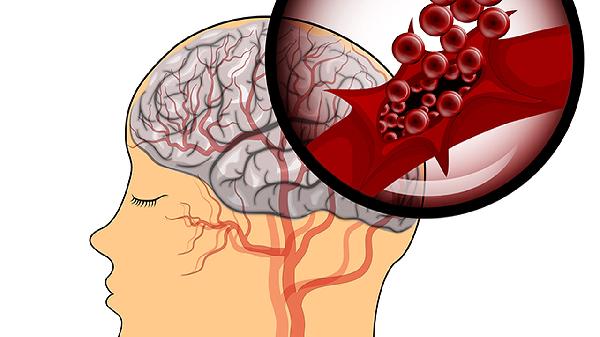

预防儿童生长激素缺乏症需从遗传咨询、孕期保健、营养管理、疾病防控、生长监测五方面综合干预。生长激素缺乏症可能与下丘脑-垂体发育异常、基因突变、围产期损伤、颅内肿瘤或感染等因素相关,早期干预有助于降低发病风险。

有家族遗传史者建议孕前进行基因检测。若父母或近亲属存在生长激素缺乏症、垂体功能减退等病史,需通过遗传学评估明确致病基因。对于确诊携带相关基因突变者,孕期应加强胎儿垂体发育监测,出生后定期检测生长激素水平。遗传因素导致的生长激素缺乏症通常需终身替代治疗,但早期诊断可优化治疗效果。

孕妇需保证充足蛋白质、碘和锌的摄入,避免接触电离辐射或致畸药物。妊娠期糖尿病、高血压等疾病可能影响胎儿垂体发育,需严格遵医嘱控制。早产、低出生儿或分娩窒息患儿属于高危人群,建议在3岁前每半年监测身高体重曲线,发现生长速率低于每年4厘米时需排查激素水平。

婴幼儿期每日需摄入足够热量和优质蛋白,2岁以下每日奶量不低于500毫升。慢性营养不良会抑制生长激素分泌,需纠正偏食、吸收不良等问题。学龄期儿童应保持均衡膳食,适量补充维生素D和钙质,避免肥胖导致生长激素敏感性降低。夜间睡眠前2小时避免进食以保证生长激素脉冲式分泌。

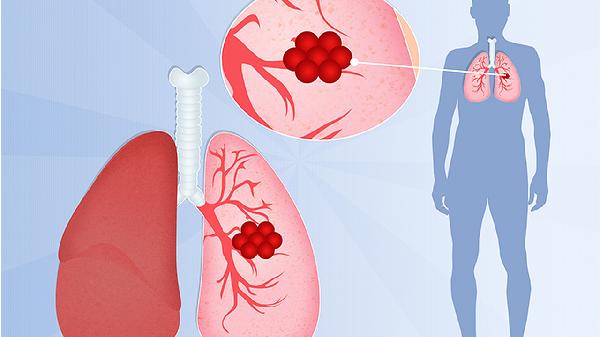

及时治疗慢性中耳炎、哮喘等消耗性疾病,减少对生长轴的抑制。颅脑外伤、脑膜炎或垂体区域放疗后需每3个月评估生长速度。甲状腺功能减退、性早熟等内分泌疾病可能继发生长障碍,确诊后应同步检测胰岛素样生长因子-1水平。疫苗接种可降低病毒性脑炎等感染性疾病对垂体的损害风险。

建议从出生起定期绘制生长曲线图,3岁前每3个月测量身高体重,3岁后每半年监测。若身高持续低于同年龄同性别儿童第3百分位或年增速不足5厘米,需检测生长激素激发试验。骨龄落后实际年龄2年以上者,即使激素水平正常也需密切随访。对于疑似病例,磁共振成像可帮助判断垂体结构异常。

家长应建立儿童专属生长档案,记录每年身高增长数据及发育里程碑。保证每日1小时户外运动,尤其是跳跃类运动可刺激生长板活性。夜间22点前入睡有利于生长激素分泌高峰出现。若发现儿童身高长期停滞、牙齿萌出延迟或体力明显落后同龄人,须及时至儿科内分泌专科就诊,避免错过5-12岁的最佳干预窗口期。

甲状腺结节不治疗可能长期无明显症状,也可能引发压迫症状、甲状腺功能异常或恶性病变。甲状腺结节的处理方式主要有定期复查、药物治疗、穿刺活检、射频消融、手术切除。

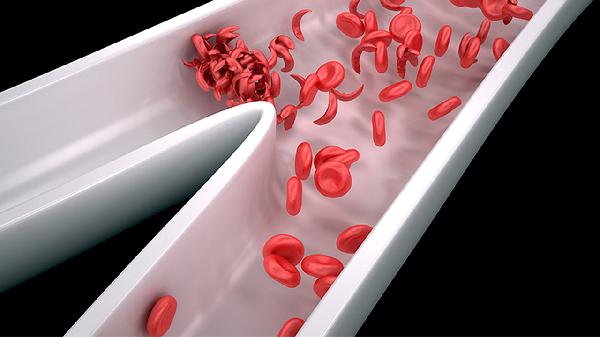

体积较小且无恶性征象的结节通常建议每6-12个月复查甲状腺超声。复查期间需监测结节大小变化、血流信号及钙化情况,若出现结节直径增长超过20%或新发恶性超声特征需进一步评估。对于囊性结节或胶质潴留性结节,复查间隔可适当延长。

合并甲状腺功能亢进的结节可遵医嘱使用甲巯咪唑片抑制激素分泌。左甲状腺素钠片适用于伴甲状腺功能减退的良性结节,通过抑制促甲状腺激素分泌减缓结节生长。药物治疗期间需每3个月监测甲状腺功能,避免药物性甲亢或甲减。

超声提示恶性可能的结节需进行细针穿刺细胞学检查。活检结果为Bethesda III类及以上时,建议基因检测或手术切除。穿刺可明确结节性质,避免漏诊甲状腺乳头状癌等低度恶性肿瘤。

适用于3-4厘米的良性症状性结节,通过热凝固使结节缩小。术后1年体积可减少50-70%,能缓解气管压迫导致的呼吸困难。但消融后结节残留率约15%,需配合术后甲状腺激素抑制治疗。

直径超过4厘米的结节或确诊恶性需行甲状腺部分/全切术。手术能彻底解除气道压迫,恶性结节术后需配合放射性碘治疗。术后可能出现暂时性甲状旁腺功能减退,需长期补充钙剂和骨化三醇。

甲状腺结节患者应保持均衡饮食,适当增加海带紫菜等富碘食物摄入。避免颈部受压和电离辐射,规律作息有助于维持甲状腺功能稳定。建议每6个月检查甲状腺超声和甲状腺功能五项,出现声音嘶哑、吞咽困难等压迫症状应及时就诊。术后患者需终身随访甲状腺球蛋白和降钙素水平。