| 1人回答 | 58次阅读

艾灸一次一般需要15-30分钟,具体时间需根据艾灸部位、个人体质以及艾灸目的调整。

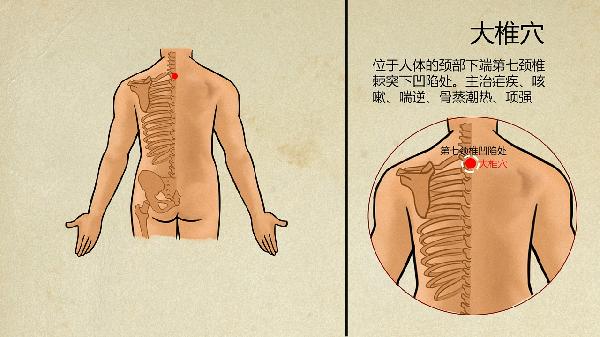

艾灸时间通常与施灸部位面积和耐受度相关。面积较小的穴位如合谷穴、足三里穴建议控制在15-20分钟,面积较大的背部或腹部可延长至20-30分钟。初次艾灸者应从10分钟开始逐步适应,避免灼伤皮肤。艾条与皮肤的距离保持在3-5厘米,以局部温热不烫为度。温和灸适用于日常保健,回旋灸多用于肌肉酸痛,雀啄灸适合关节部位。施灸过程中需观察皮肤反应,出现红晕属正常现象,若发红严重或起水疱应立即停止。艾灸后2小时内避免接触冷水,防止寒气入侵。阴虚体质者应缩短至10-15分钟,高血压患者不宜灸头颈部。传统艾灸与艾灸盒的使用时间一致,电子艾灸仪需按说明书调整。

艾灸后需注意保暖,适当饮用温水促进代谢。施灸部位出现轻微瘙痒无须处理,避免抓挠。24小时内不宜剧烈运动或进食生冷食物。建议每周艾灸2-3次,慢性病调理可连续施灸7-10天后休息2-3天。孕妇、皮肤破损处、醉酒及过饥过饱状态禁止艾灸。长期艾灸者应定期更换穴位,防止局部皮肤角质化。艾烟可能刺激呼吸道,操作时保持空气流通。储存艾条需防潮避光,霉变艾条禁止使用。若施灸后出现头晕、恶心等不适,可按压内关穴缓解并及时就医。

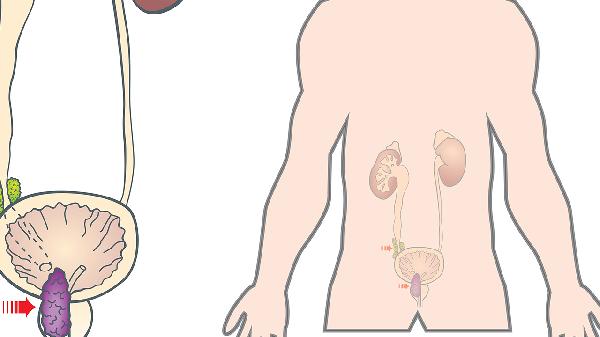

新生儿小肠结肠炎可通过抗感染治疗、肠外营养支持、禁食胃肠减压、液体复苏、手术治疗等方式干预。该病通常由早产、肠道缺血、细菌感染、喂养不当、免疫缺陷等因素引起。

1、抗感染治疗

细菌感染是常见诱因,需根据血培养或粪便培养结果选择敏感抗生素。头孢曲松钠注射液可覆盖常见革兰阴性菌,注射用美罗培南适用于重症感染,注射用氨苄西林钠针对肠球菌有效。用药期间需监测肝肾功能及电解质平衡。

2、肠外营养支持

急性期需完全禁食时,通过静脉输注葡萄糖注射液、复方氨基酸注射液、脂肪乳注射液等维持营养。需严格控制输注速度,定期监测血糖、血脂及肝功能指标,避免胆汁淤积等并发症。

3、禁食胃肠减压

通过鼻胃管持续引流减轻肠道压力,禁食时间通常需7-10天。恢复喂养时应从稀释配方奶开始,逐步增加浓度和剂量,观察有无腹胀、呕吐等不耐受表现。

4、液体复苏

严重病例可能出现休克,需快速补充0.9%氯化钠注射液或乳酸钠林格注射液纠正脱水。每小时记录尿量、毛细血管再充盈时间,必要时使用多巴胺注射液维持血压。

5、手术治疗

出现肠穿孔、腹膜炎或保守治疗无效时需急诊手术。常见术式包括肠造瘘术、坏死肠段切除术,术后需继续抗感染治疗并延迟肠内营养。早产儿需特别注意体温维持和呼吸支持。

新生儿小肠结肠炎护理需维持适宜温湿度环境,严格手卫生消毒。恢复期喂养应遵循少量多次原则,选择低渗配方奶。定期监测体重增长曲线,观察排便性状变化。出现拒奶、嗜睡或体温波动需立即复诊。家长接触患儿前后需规范洗手,避免交叉感染。