| 1人回答 | 53次阅读

上颌骨囊肿通常不建议单纯依靠中药消除,多数情况下需结合手术或穿刺引流等医疗干预。中药可能作为辅助手段缓解症状或促进术后恢复,但无法替代根治性治疗。

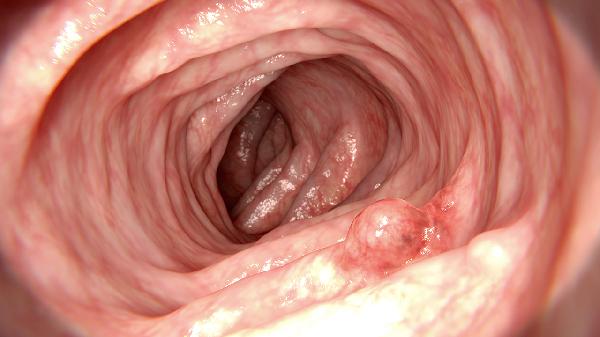

上颌骨囊肿属于颌骨内的病理性囊腔,多由牙源性感染、发育异常或创伤导致。囊肿壁由上皮组织构成,内部充满液体或半流体物质,单纯药物难以穿透囊壁彻底消除病灶。临床常见类型包括根尖囊肿、含牙囊肿等,可能引发局部肿胀、牙齿移位或疼痛。中药如清热解毒类或活血化瘀类药物可能对缓解炎症反应有一定帮助,但无法改变囊肿的物理结构。部分患者服用中药后可能感觉症状减轻,实际囊肿体积缩小概率较低,长期延误治疗可能引发骨质破坏或继发感染。

极少数体积微小的功能性囊肿可能在中药调理下减缓进展,但需定期影像学复查确认。此类情况多见于青少年发育期的含牙囊肿,或与内分泌紊乱相关的囊肿。中药成分如夏枯草、丹参等可能通过调节局部微循环影响囊肿代谢,但现有医学证据尚不充分。若囊肿直径超过10毫米或压迫神经血管,中药治疗效果更有限。

建议发现上颌骨囊肿后优先进行口腔全景片或CT检查明确性质,直径较大的囊肿需手术刮除并做病理检测。术后可遵医嘱配合中药调理体质,如使用黄芪颗粒促进创口愈合,或蒲公英胶囊减轻炎症反应。日常避免囊肿区域咀嚼硬物,保持口腔卫生,定期复查防止复发。

做过根管治疗的牙齿在多数情况下可以再次治疗,但需根据牙齿剩余结构、根管状态及感染程度综合评估。

牙齿根管治疗后若出现继发感染、根尖周炎复发或治疗不彻底时,通常需要二次根管治疗。此时需通过影像学检查评估根管填充物清除的可行性,并确认牙体是否有足够支撑力。治疗中可能使用显微根管技术处理钙化根管,配合超声器械清理残留感染物质,必要时采用生物陶瓷材料进行根尖封闭。但若牙根纵裂、严重吸收或牙冠大面积缺损,则可能无法保留患牙。

少数情况下当牙齿存在无法修复的根折、严重内吸收或根管极度弯曲时,可能无法进行二次治疗。此时需考虑拔牙后种植修复或固定桥修复。既往根管治疗中使用的金属桩可能增加根管再治疗的难度,需结合锥形束CT判断是否需手术显微镜辅助。

根管再治疗后建议使用全冠保护患牙,避免咬硬物。日常需加强口腔卫生,使用含氟牙膏及牙线清洁,每半年进行口腔检查。若出现咬合痛、牙龈肿胀需及时复查,必要时进行根尖手术或意向性再植。