| 1人回答 | 79次阅读

主动脉硬化可能由高血压、高脂血症、糖尿病、动脉炎症等原因引起,可通过生活方式干预、药物治疗、手术治疗、定期监测等方式治疗。

1、高血压长期血压升高导致血管内皮损伤,加速脂质沉积形成斑块。控制血压需限制钠盐摄入,遵医嘱使用氨氯地平、缬沙坦、氢氯噻嗪等降压药物。

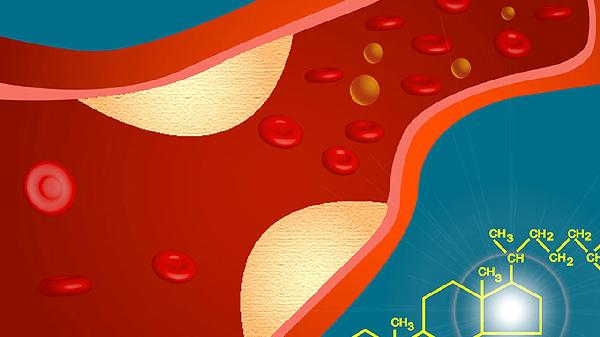

2、高脂血症低密度脂蛋白胆固醇过高易沉积于血管壁,表现为颈动脉斑块或间歇性跛行。建议低脂饮食,配合阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、非诺贝特等调脂药。

3、糖尿病血糖异常引发氧化应激反应,导致血管胶原纤维增生。典型症状包括视物模糊和肢体麻木,需控制血糖并使用二甲双胍、格列美脲、西格列汀等药物。

4、动脉炎症免疫异常或感染因素引发血管壁炎症反应,可能伴随C反应蛋白升高。急性期需糖皮质激素治疗,严重狭窄时需行支架植入或血管旁路手术。

日常需戒烟限酒,每周进行有氧运动,定期复查血脂血糖指标,出现胸痛或晕厥等症状应立即就医。

高血压患者血压控制范围一般建议收缩压低于140毫米汞柱、舒张压低于90毫米汞柱,实际目标值需根据年龄、合并症等因素调整。

1、普通患者:无并发症的成年患者建议将血压控制在140/90毫米汞柱以下,可通过限盐、减重等方式辅助管理。

2、老年患者:65岁以上人群可适当放宽至150/90毫米汞柱以下,但需警惕体位性低血压等风险。

3、合并糖尿病患者:需更严格控制在130/80毫米汞柱以下,可能与血糖波动加速血管损伤有关,常伴有微量蛋白尿等症状。

4、合并肾病患者:建议维持血压在130/80毫米汞柱以下,可能与肾小球高压导致蛋白尿有关,需定期监测肌酐值变化。

日常需保持低钠饮食和规律运动,遵医嘱服用氨氯地平、缬沙坦或氢氯噻嗪等降压药物,避免自行调整剂量。