| 1人回答 | 80次阅读

血液病主要包括缺铁性贫血、再生障碍性贫血、白血病、淋巴瘤、血小板减少性紫癜等疾病。这些疾病涉及红细胞、白细胞、血小板或造血系统的异常,可能由遗传、感染、免疫异常或环境因素引起。

1、缺铁性贫血

缺铁性贫血是体内铁元素不足导致血红蛋白合成减少的疾病,常见于育龄女性、儿童或长期慢性失血患者。典型症状包括面色苍白、乏力、头晕,可能与月经过多、消化道出血或饮食不均衡有关。治疗需补充铁剂如琥珀酸亚铁片、多糖铁复合物胶囊,同时调整膳食结构增加红肉、动物肝脏摄入。

2、再生障碍性贫血

再生障碍性贫血是骨髓造血功能衰竭引发的全血细胞减少,临床表现为贫血、感染和出血倾向。发病可能与苯类化学物质接触、病毒感染或自身免疫异常相关。治疗需使用免疫抑制剂如环孢素软胶囊、抗胸腺细胞球蛋白,严重者需进行异基因造血干细胞移植。

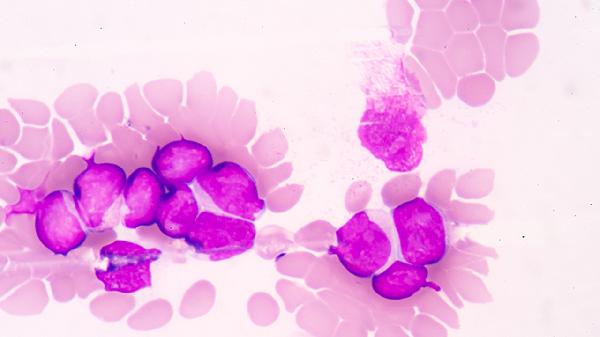

3、白血病

白血病是造血干细胞恶性克隆性疾病,分为急性和慢性两类。常见症状包括反复发热、骨痛、肝脾肿大,外周血可见原始幼稚细胞。病因涉及电离辐射、苯暴露、遗传因素等,治疗需根据分型选择化疗方案如注射用阿糖胞苷、甲氨蝶呤片,或进行靶向治疗、骨髓移植。

4、淋巴瘤

淋巴瘤是淋巴细胞恶性增殖的肿瘤性疾病,分为霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤。典型表现为无痛性淋巴结肿大、B症状(发热盗汗体重下降),可能与EB病毒感染、免疫缺陷有关。治疗需采用CHOP化疗方案(环磷酰胺+多柔比星+长春新碱+泼尼松),或联合利妥昔单抗注射液等生物制剂。

5、血小板减少性紫癜

血小板减少性紫癜以皮肤黏膜出血点为特征,分为免疫性和血栓性两种类型。发病机制涉及血小板破坏增多或生成不足,可能与病毒感染、自身抗体产生相关。急性期需使用静脉注射用人免疫球蛋白、醋酸泼尼松片,难治性病例可考虑脾切除术。

血液病患者需定期监测血常规指标,避免剧烈运动和外伤。饮食应保证优质蛋白和铁元素摄入,如瘦肉、蛋黄、深绿色蔬菜。治疗期间注意口腔和会阴清洁,减少感染风险。出现持续发热、严重出血或意识改变时须立即就医。不同血液病的预后差异较大,规范治疗和定期随访对改善生存质量至关重要。