| 1人回答 | 90次阅读

肺气肿本身不会直接转变为肺癌,但长期肺气肿可能增加患肺癌的风险。肺气肿属于慢性阻塞性肺疾病,与肺癌具有共同的危险因素如吸烟、环境污染等。

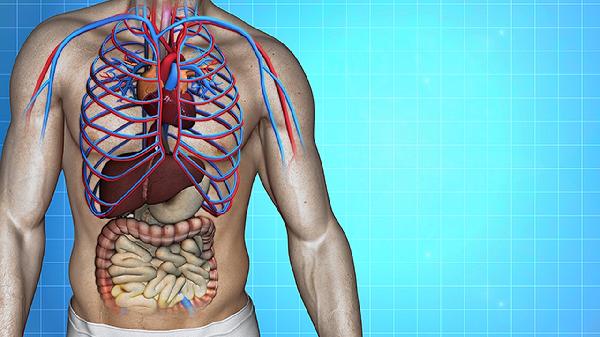

肺气肿是肺泡壁破坏导致气体交换障碍的慢性疾病,主要特征为呼吸困难、咳嗽等。长期肺气肿患者的肺部处于慢性炎症状态,可能促进细胞异常增生。吸烟是肺气肿和肺癌的共同高危因素,烟草中的致癌物质可直接损伤肺组织。长期接触工业粉尘或空气污染物也可能同时诱发两种疾病。肺功能严重受损的患者因免疫力下降,对癌变细胞的清除能力减弱。

存在肺气肿合并肺癌的特殊情况,多见于重度吸烟者。这类患者通常先出现多年肺气肿症状,后期伴随咯血、消瘦等肿瘤表现。基因易感性可能使部分人群更易发生两种疾病的叠加。罕见的α-1抗胰蛋白酶缺乏症患者会同时早发肺气肿和肺癌。

建议肺气肿患者严格戒烟并定期进行低剂量螺旋CT筛查。保持室内空气清新,避免接触生物燃料烟雾等刺激物。适量进行呼吸康复训练可改善肺功能,出现持续胸痛或痰中带血应及时就诊。通过规范治疗控制肺气肿进展,能有效降低相关并发症风险。

静脉血栓形成的致病因素主要有遗传性因素、获得性因素、血液淤滞、血管内皮损伤、高凝状态等。

遗传性抗凝血酶缺乏、蛋白C或蛋白S缺乏等基因缺陷可导致血液抗凝机制异常。这类患者常表现为反复发生的深静脉血栓,可能伴随皮肤瘀斑或不明原因流产史。需通过基因检测确诊,确诊后需长期使用抗凝药物如华法林钠片、利伐沙班片等进行预防性治疗。

手术创伤、恶性肿瘤、口服避孕药等后天因素可破坏凝血平衡。重大骨科手术后血栓发生概率显著增高,可能伴随患肢肿胀疼痛。肿瘤患者需定期监测D-二聚体,必要时使用低分子肝素钙注射液预防血栓形成。

长期卧床、心力衰竭或静脉受压会导致血流速度减缓。瘫痪患者下肢静脉血流速可降至正常值的十分之一,可能伴随局部皮肤温度升高。建议高危人群使用间歇充气加压装置,配合踝泵运动促进回流。

静脉穿刺、化学药物刺激或感染可损伤血管内膜。中心静脉置管患者血栓发生率较高,可能伴随穿刺部位硬结。临床常用阿司匹林肠溶片联合物理预防措施,严重时需拔除导管。

妊娠期、肾病综合征等病理状态会改变凝血因子水平。孕妇孕晚期纤维蛋白原可升高数倍,可能伴随下肢对称性水肿。需根据孕周调整抗凝方案,禁用华法林等致畸药物,可选用达肝素钠注射液。

存在静脉血栓风险的人群应避免久坐久站,每2小时活动下肢,穿弹力袜改善循环。控制高血压、糖尿病等基础疾病,术后患者遵医嘱使用抗凝药物。出现单侧肢体突发肿胀、胸痛呼吸困难等症状时需立即就医,未经专业评估禁止自行服用抗凝药物。定期进行凝血功能检查,有家族史者建议进行血栓易栓症筛查。