| 1人回答 | 28次阅读

大血管炎患者淋巴细胞数量可能减少或功能异常,常见于巨细胞动脉炎、大动脉炎等疾病。淋巴细胞变化可能与免疫系统异常激活、炎症反应、血管内皮损伤等因素有关,通常伴随发热、疲劳、体重下降等症状。

1、淋巴细胞减少

大血管炎急性期可能出现淋巴细胞数量减少,与炎症因子大量释放导致淋巴细胞凋亡或迁移至血管病变部位有关。患者可能出现外周血淋巴细胞计数下降,同时伴随中性粒细胞比例升高。治疗需针对原发病,如使用泼尼松片抑制炎症反应,或联合甲氨蝶呤片调节免疫。淋巴细胞减少可能增加感染风险,需监测体温及感染征象。

2、Th1细胞活化

辅助性T细胞1亚群过度活化是大血管炎的特征之一,γ-干扰素等细胞因子分泌增加会促进血管壁肉芽肿形成。患者血清中可检测到Th1相关细胞因子水平升高。治疗可采用托珠单抗注射液阻断白细胞介素-6受体,或使用环磷酰胺片抑制异常免疫应答。Th1优势活化与血管狭窄、缺血症状密切相关。

3、调节性T细胞缺陷

CD4+CD25+FoxP3+调节性T细胞数量或功能不足可能导致免疫耐受失衡,无法有效抑制自身免疫反应。部分患者存在FoxP3基因表达下调。治疗可考虑使用低剂量白细胞介素-2促进调节性T细胞增殖,或联合硫唑嘌呤片维持免疫抑制状态。调节性T细胞缺陷与疾病复发存在关联。

4、B细胞异常

部分大血管炎患者出现B细胞过度活化,产生抗内皮细胞抗体或抗中性粒细胞胞浆抗体。B细胞可通过抗原呈递和细胞因子分泌参与血管损伤。利妥昔单抗注射液可靶向清除CD20阳性B细胞,泼尼松龙片可抑制抗体产生。B细胞异常与血管壁免疫复合物沉积相关。

5、NK细胞功能变化

自然杀伤细胞细胞毒作用可能增强,通过释放穿孔素等物质直接损伤血管内皮。部分患者NK细胞表面活化性受体表达异常。治疗中需监测NK细胞活性,必要时使用环孢素软胶囊调节其功能。NK细胞异常活化与急性期血管炎性反应程度相关。

大血管炎患者应定期复查血常规与淋巴细胞亚群分析,避免感染诱发疾病活动。饮食需保证优质蛋白摄入,如鱼类、蛋类等帮助维持免疫功能,同时补充维生素D调节免疫平衡。急性期需限制剧烈运动,稳定期可进行散步等低强度活动改善血液循环。出现头痛、视力变化等血管缺血症状时需立即就医。

宝宝白细胞和红细胞同时升高可能与感染、脱水、血液系统疾病等因素有关。常见原因主要有急性细菌感染、严重呕吐腹泻导致的脱水、真性红细胞增多症、先天性心脏病、骨髓异常增生综合征等。需结合临床表现和进一步检查明确病因。

1. 急性细菌感染

细菌感染是儿童白细胞和红细胞升高的常见原因。当病原体侵入体内时,免疫系统会动员中性粒细胞等白细胞参与防御,同时炎症反应可能导致血液浓缩。患儿通常伴有发热、咳嗽、局部红肿等症状。医生可能建议血培养检查,并开具头孢克洛干混悬剂、阿莫西林克拉维酸钾颗粒等抗生素治疗。

2. 脱水状态

严重呕吐腹泻或摄入不足会导致体液丢失,引起血液浓缩现象。此时红细胞和白细胞数值相对增高,但血红蛋白浓度可能正常。患儿可能出现囟门凹陷、皮肤弹性差、尿量减少等脱水体征。家长需及时补充口服补液盐,必要时通过静脉输液纠正水电解质紊乱。

3. 真性红细胞增多症

这是一种骨髓增殖性疾病,表现为红细胞异常增生,可能伴随白细胞增多。患儿可能出现面部潮红、头痛、皮肤瘙痒等症状。诊断需通过骨髓穿刺和基因检测,治疗可能采用羟基脲片等药物控制血细胞增殖,严重时需进行放血治疗。

4. 先天性心脏病

紫绀型先心病患儿由于长期缺氧刺激,可能继发红细胞代偿性增多,同时合并感染时会出现白细胞升高。典型表现包括口唇发绀、杵状指、活动后气促等。医生会根据心脏彩超结果制定治疗方案,可能涉及地高辛口服溶液等强心药物,或择期进行手术矫正。

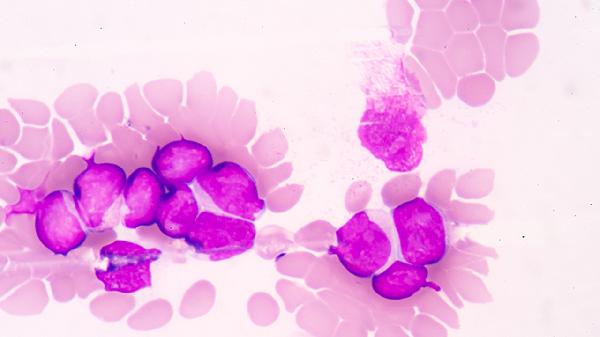

5. 骨髓异常增生

骨髓增生异常综合征等血液系统疾病可能导致全血细胞异常增殖。患儿除血象异常外,可能伴有出血倾向、反复感染、贫血貌等表现。确诊需依赖骨髓活检和染色体分析,治疗包括注射用重组人粒细胞刺激因子等药物,部分病例需要造血干细胞移植。

家长发现宝宝血常规异常时,应记录发热、饮食、二便等情况供医生参考。避免自行使用退热药或抗生素,及时复查血常规观察指标变化。保证充足水分摄入,选择易消化食物,维持适宜室温。若出现精神萎靡、呼吸急促、持续高热等症状需立即就医,完善C反应蛋白、血涂片、骨髓检查等辅助诊断。严格遵医嘱进行治疗和随访,定期监测血象变化。