| 1人回答 | 82次阅读

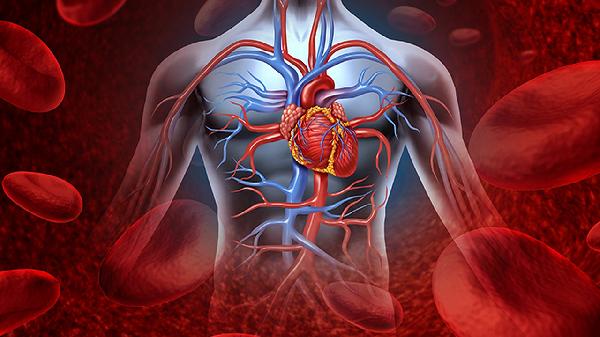

每天50毫克阿司匹林肠溶片在一定条件下可以预防血栓,但需严格遵医嘱使用。阿司匹林通过抑制血小板聚集降低血栓风险,但并非适用于所有人群。

阿司匹林肠溶片作为抗血小板药物,常用于心血管疾病二级预防。对于已确诊冠心病、脑梗死或外周动脉疾病的患者,长期小剂量使用可减少血栓事件复发概率。这类患者通常存在动脉粥样硬化斑块,血小板活性较高,阿司匹林能阻断血栓素A2合成,抑制血小板黏附聚集。用药期间需定期监测出血倾向,观察有无牙龈出血、皮下瘀斑等不良反应。

健康人群常规服用阿司匹林预防血栓可能弊大于利。无明确心血管危险因素者使用可能增加消化道出血、脑出血等风险,尤其老年人与胃肠疾病患者更需谨慎。血栓形成机制复杂,单纯依赖药物预防可能掩盖其他潜在风险因素,如高血压、高脂血症等仍需针对性控制。国际指南多推荐仅对中高危人群在医生评估后启动预防性用药。

使用阿司匹林肠溶片期间应避免同时服用其他抗凝药物,减少出血风险。日常注意观察大便颜色变化,出现黑便或呕血应立即就医。保持均衡饮食与规律运动,控制血压血糖等基础指标,才是预防血栓的综合管理策略。具体用药方案须由医生根据个体情况制定,不可自行调整剂量或疗程。