| 1人回答 | 58次阅读

多发性腔梗与脑梗的主要区别在于病灶大小、病因及临床表现。多发性腔梗是直径小于15毫米的深部小梗死,通常由高血压或小动脉病变引起;脑梗则涵盖所有缺血性脑卒中,病灶更大且病因更复杂。

1、病灶特征

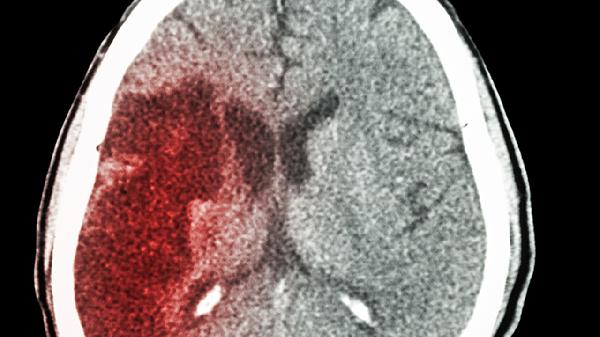

多发性腔梗病灶多位于脑深部白质、基底节区或脑干,影像学表现为多发小圆形低密度灶。脑梗病灶范围更广,可发生在大脑皮层、小脑等区域,CT或MRI上呈楔形或扇形改变。腔梗病灶体积通常不超过1.5厘米,而脑梗病灶直径常超过2厘米。

2、病因差异

多发性腔梗主要与小动脉玻璃样变、脂质透明变性有关,长期高血压是首要危险因素。脑梗病因包括大动脉粥样硬化、心源性栓塞、小动脉闭塞等,房颤、颈动脉斑块脱落是常见诱因。腔梗患者往往合并糖尿病、高脂血症等代谢性疾病。

3、临床表现

多发性腔梗多表现为纯运动性轻偏瘫、构音障碍等局灶症状,通常无意识障碍。脑梗可出现偏瘫、失语、视野缺损等严重神经功能缺损,大面积梗死可能引发脑疝。腔梗症状具有阶梯式进展特点,而脑梗多为急性发作。

4、影像学表现

头颅CT对多发性腔梗检出率较低,需通过MRI的DWI序列明确诊断,表现为高信号小病灶。脑梗在CT早期即可见低密度灶,MRI可清晰显示梗死核心区与半暗带。腔梗病灶在Flair序列呈高信号,脑梗则表现为血管分布区异常信号。

5、预后管理

多发性腔梗预后相对较好,但易复发,需严格控制血压血糖。脑梗预后与梗死面积相关,可能遗留永久性残疾,需早期溶栓或取栓治疗。腔梗患者以二级预防为主,脑梗急性期需评估血管情况决定干预方式。

对于存在脑血管病风险的人群,建议定期监测血压、血脂、血糖指标,保持低盐低脂饮食,每日进行30分钟有氧运动。吸烟者应戒烟,饮酒需限量。出现突发头痛、肢体无力等症状时须立即就医,确诊后需长期服用抗血小板药物如阿司匹林肠溶片预防复发,同时配合康复训练改善神经功能。

重症肌无力患者出现复视主要与神经肌肉接头传递障碍导致的眼外肌无力有关。复视可能由乙酰胆碱受体抗体攻击、胸腺异常、感染诱发、药物影响、疲劳加重等因素引起,需通过新斯的明试验、抗体检测等方式确诊,并采用胆碱酯酶抑制剂、免疫调节等治疗。

1、乙酰胆碱受体抗体攻击

重症肌无力的核心病理机制是自身抗体破坏神经肌肉接头处的乙酰胆碱受体,导致信号传递受阻。当抗体攻击支配眼外肌的神经末梢时,可引发眼肌收缩不协调,表现为水平或垂直复视。患者可能伴有上睑下垂、眼球活动受限,可通过溴吡斯的明片改善症状,严重时需联合甲泼尼龙片抑制免疫反应。

2、胸腺异常

约15%重症肌无力患者合并胸腺瘤,70%存在胸腺增生。异常胸腺组织持续产生自身抗体,加重眼肌无力症状。这类患者复视常呈进行性加重,伴随全身乏力,胸部CT可明确诊断。胸腺切除术对早发型患者效果显著,术后需长期服用他克莫司胶囊维持治疗。

3、感染诱发

呼吸道感染可能通过分子模拟机制激活免疫系统,短期内加剧抗体对眼肌神经接点的攻击。患者复视症状突然加重时,可能伴有发热、咳嗽,需及时控制感染。阿奇霉素分散片等抗生素治疗期间,应监测胆碱酯酶抑制剂剂量避免相互作用。

4、药物影响

氨基糖苷类抗生素、β受体阻滞剂等药物可能恶化神经肌肉传导,诱发一过性复视。患者使用硫酸镁注射液或奎尼丁时症状更明显,需立即停药。对于必须使用的药物,可调整溴新斯的明片给药时间以减轻影响。

5、疲劳加重

长时间用眼会导致眼肌乙酰胆碱耗竭,傍晚时复视症状显著。患者阅读或电子屏幕使用后可能出现短暂性视物重影,休息后缓解。建议每日分次使用溴吡斯的明缓释片,配合午后闭眼休息15-20分钟。

重症肌无力患者出现复视时应避免过度用眼,室内使用柔和不闪烁光源,阅读时佩戴单眼遮盖镜片。日常保持规律作息,预防呼吸道感染,严格遵医嘱调整药物剂量。若复视伴随咀嚼吞咽困难或呼吸费力,需急诊处理肌无力危象。定期复查抗体滴度和肺功能,根据症状变化调整免疫抑制方案。