| 1人回答 | 69次阅读

骨折力线是指骨折后骨骼断端在三维空间中的相对位置关系,用于评估骨折的复位质量和稳定性,是骨折治疗的核心指标之一。

骨折力线主要通过影像学检查确定,包括X线、CT或MRI等。理想的骨折力线要求断端对位对线良好,无成角、旋转或分离移位。临床常用力线参数包括冠状面成角、矢状面成角、旋转角度和短缩距离。冠状面成角指骨折端在前后方向上的偏移,正常应小于5度;矢状面成角反映侧方移位,通常控制在10度以内;旋转角度需与健侧对比,差异超过15度可能影响功能;短缩超过2厘米可能导致下肢不等长。力线不良可能引发骨不连、畸形愈合、创伤性关节炎等并发症。

骨折力线评估需结合具体部位和功能需求。关节内骨折要求解剖复位,力线偏差不超过1-2毫米;骨干骨折允许轻度成角但需保持旋转中立位。儿童骨折因塑形能力强,可接受更大角度的力线偏差。病理性骨折或骨质疏松患者需特殊考量,有时需牺牲部分力线标准以优先保证固定稳定性。复杂骨折常需三维重建技术辅助判断力线。

维持良好骨折力线需规范治疗和定期复查。早期采用手法复位、牵引或外固定架临时维持力线,最终通过钢板螺钉、髓内钉等内固定器械实现稳定固定。康复期应避免过早负重,定期影像学监测力线变化。出现力线丢失需及时干预,必要时行截骨矫形术。患者需遵医嘱进行肌肉等长收缩和关节活动度训练,防止僵硬和力线代偿性改变。

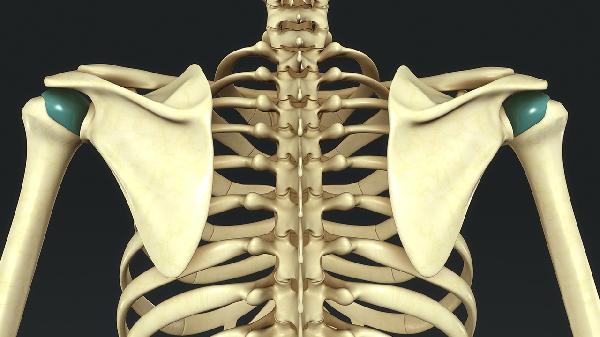

髋关节发育不良会影响走路,可能导致步态异常、跛行或活动受限。髋关节发育不良通常由先天性因素、关节结构异常或后天损伤引起,表现为髋臼浅平、股骨头覆盖不足等问题。

髋关节发育不良在婴幼儿期可能表现为双腿不对称、活动时弹响或髋部外展受限。随着生长发育,未及时矫正的髋关节力线异常会导致关节磨损加速,引发疼痛和步态代偿。儿童可能出现鸭步或躯干摇摆,成人则易继发骨关节炎。早期通过超声或X线筛查可明确诊断,干预措施包括支具固定、物理治疗或手术矫正。

部分轻度髋关节发育不良患者可能无明显症状,仅在剧烈运动后出现不适。这类情况需定期监测关节功能,避免高强度跑跳。若存在髋臼严重缺损或股骨头半脱位,即使静息状态也会影响站立平衡,长期可导致脊柱侧弯或膝关节代偿性损伤。

建议出现步态异常或髋部疼痛时尽早就医评估。日常生活中应避免盘腿坐、跷二郎腿等加重髋关节负荷的动作,选择游泳、骑自行车等低冲击运动有助于维持关节稳定性。体重管理可减少关节压力,补充维生素D和钙质对骨骼发育有辅助作用。