什么是胃肠间质瘤

肿瘤科编辑

医颗葡萄

肿瘤科编辑

医颗葡萄

肿瘤科编辑

医颗葡萄

肿瘤科编辑

医颗葡萄

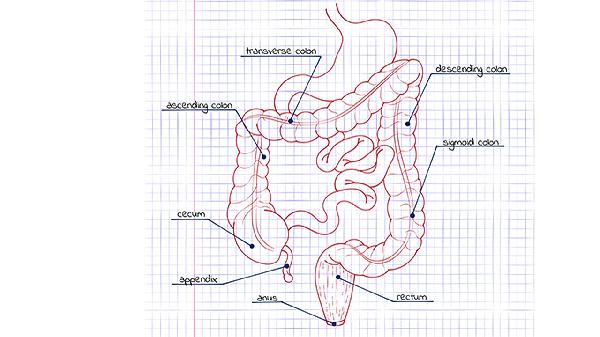

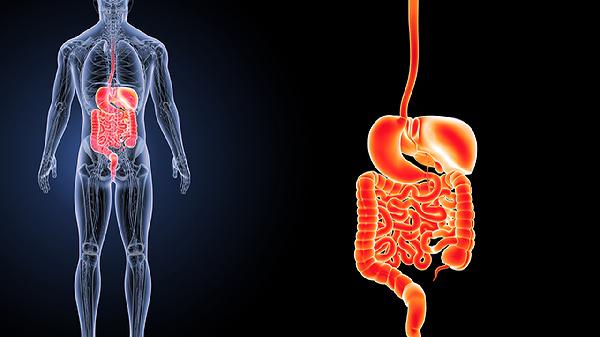

胃肠间质瘤是一种起源于胃肠道间叶组织的肿瘤,多见于胃和小肠,属于潜在恶性的软组织肿瘤。胃肠间质瘤可能与基因突变、遗传因素、环境刺激等因素有关,通常表现为腹痛、消化道出血、腹部包块等症状。建议患者及时就医,完善影像学及病理检查,明确诊断后遵医嘱治疗。

胃肠间质瘤主要由KIT或PDGFRA基因突变导致,这些突变使酪氨酸激酶持续激活,促使细胞异常增殖。部分患者有家族遗传史,环境因素如长期接触化学物质可能增加发病概率。肿瘤多发生于胃肠道的固有肌层,具有潜在恶性倾向,体积较大或核分裂象活跃者恶性风险更高。

早期可能无症状,随着肿瘤增长可出现上腹隐痛、饱胀感。肿瘤溃破时引发呕血或黑便,部分患者因贫血就诊。约30%患者可触及腹部包块,肠梗阻症状如呕吐、便秘多见于小肠肿瘤。少数病例以肿瘤破裂出血为首发表现,需紧急处理。

胃镜和超声内镜可发现黏膜下隆起病变,CT或MRI能明确肿瘤大小、浸润范围及转移情况。病理活检通过免疫组化检测CD117、DOG-1等标志物确诊。基因检测有助于指导靶向治疗,区分KIT外显子突变类型对预后评估至关重要。

手术完整切除是局限性肿瘤的主要治疗方式,需保证阴性切缘。伊马替尼片等酪氨酸激酶抑制剂用于中高危患者术后辅助治疗或不可切除病例。舒尼替尼胶囊、瑞戈非尼片可作为耐药后的二、三线用药。定期复查增强CT监测复发,高危患者需长期随访。

肿瘤大小、部位、核分裂象及基因型决定预后,5年生存率从50%到90%不等。术后每3-6个月复查影像学,持续5年。服用靶向药物者需监测肝功能、血常规,调整剂量时须严格遵医嘱。出现腹痛加重、体重骤降等异常应及时就诊。

胃肠间质瘤患者术后应保持清淡易消化饮食,避免辛辣刺激食物。适量补充优质蛋白如鱼肉、蛋类促进伤口愈合。规律作息避免劳累,术后3个月内避免剧烈运动。定期复查不可忽视,出现便血、持续腹痛等症状需立即就医。心理疏导有助于缓解焦虑情绪,家属应协助患者坚持规范化治疗。