间质性膀胱炎是什么原因引起的

泌尿外科编辑

科普小医森

泌尿外科编辑

科普小医森

泌尿外科编辑

科普小医森

泌尿外科编辑

科普小医森

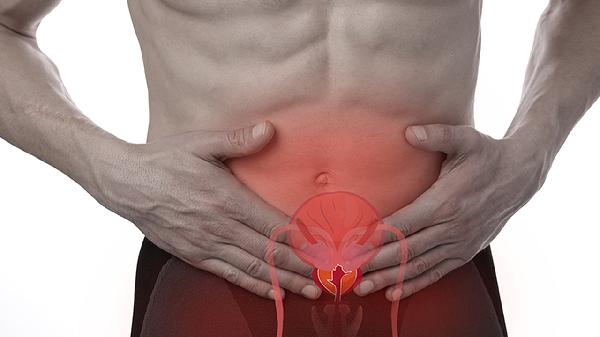

间质性膀胱炎可能由膀胱黏膜屏障受损、神经源性炎症、自身免疫反应、感染因素以及遗传易感性等原因引起。间质性膀胱炎主要表现为尿频、尿急、盆腔疼痛等症状,可通过膀胱水扩张术、口服药物、膀胱灌注等方式治疗。

膀胱黏膜表面的糖胺聚糖层缺损可能导致尿液中有害物质渗透至膀胱壁,引发慢性炎症反应。患者常伴随膀胱充盈时疼痛加剧、排尿后缓解的特征性表现。临床可使用戊聚糖多硫酸钠胶囊修复黏膜屏障,或采用透明质酸钠溶液进行膀胱灌注治疗。

膀胱神经末梢异常敏感化可能诱发神经肽释放异常,导致血管扩张和炎症细胞浸润。这类患者疼痛症状具有持续性,且可能放射至会阴或大腿内侧。治疗可选用阿米替林片调节神经功能,或使用肉毒杆菌毒素A注射液局部注射阻断神经传导。

部分患者体内存在抗膀胱抗体,引发淋巴细胞和肥大细胞在膀胱壁聚集。此类病例多伴有其他自身免疫病史,症状呈现周期性加重特点。免疫调节治疗可选用泼尼松片,或尝试使用环孢素软胶囊控制异常免疫应答。

隐匿性尿路感染可能通过微生物抗原持续刺激膀胱组织。患者尿常规检查可能无异常,但存在反复发作的下尿路刺激症状。在排除活动性感染后,可考虑使用左氧氟沙星片进行诊断性治疗,必要时联合呋喃妥因肠溶片预防继发感染。

HLA-DQA1等基因多态性可能增加患病风险,这类患者常有家族聚集现象。基因检测可发现特定单核苷酸多态性,临床表现为早发型症状。治疗需个体化制定方案,必要时可尝试组胺H1受体拮抗剂如盐酸西替利嗪片缓解症状。

间质性膀胱炎患者应避免摄入咖啡因、酒精及酸性食物,每日饮水量保持在1500-2000毫升。建议采用盆底肌生物反馈训练改善排尿功能,穿着宽松棉质内衣减少局部刺激。记录排尿日记有助于医生评估病情进展,温度适宜的热敷可暂时缓解盆腔疼痛症状。若出现血尿或发热需立即就医排除其他泌尿系统疾病。