| 1人回答 | 53次阅读

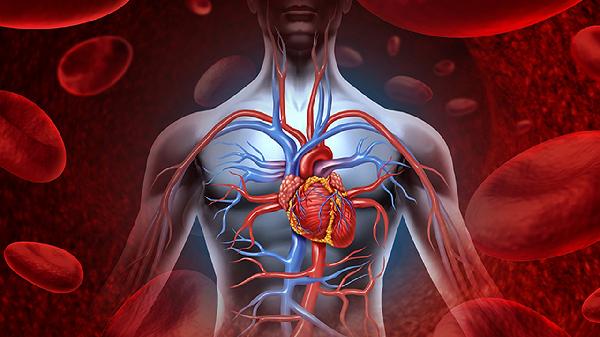

室间隔缺损手术成功率较大,多数患者术后恢复良好。室间隔缺损是一种常见的先天性心脏病,手术修补是目前主要的治疗方法。

室间隔缺损手术的成功率较高,通常在90%以上。手术效果与缺损大小、位置、患者年龄以及是否合并其他心脏畸形等因素有关。较小的缺损更容易修补,术后并发症较少。手术一般采用开胸或微创方式进行,医生会根据患者具体情况选择合适的手术方案。术后患者需要定期复查,监测心脏功能恢复情况。

少数情况下,室间隔缺损手术可能存在一定风险。对于缺损较大或合并复杂心脏畸形的患者,手术难度会增加。术后可能出现心律失常、感染或残余分流等并发症。这类患者需要更长时间的康复和更密切的随访观察。术前全面评估和术后规范管理对提高手术成功率至关重要。

室间隔缺损患者术后应注意休息,避免剧烈运动,遵医嘱按时服药。饮食上应保证营养均衡,适当补充优质蛋白和维生素。定期进行心脏超声检查,监测心脏结构和功能变化。如出现胸闷、气促等不适症状,应及时就医复查。保持良好的生活习惯有助于术后恢复和长期预后。