| 1人回答 | 46次阅读

耳朵流黄色液体可能与外耳道炎、中耳炎、鼓膜穿孔、湿疹继发感染或胆脂瘤型中耳炎等原因有关,可通过局部清洁、抗生素滴耳液、手术修复等方式治疗。

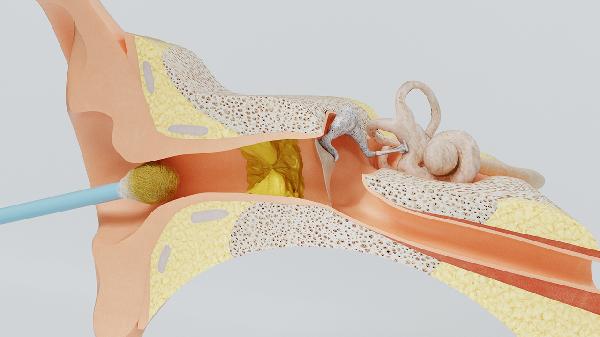

1、外耳道炎

外耳道炎通常由细菌或真菌感染引起,常见于游泳后耳道进水或频繁掏耳。表现为耳道瘙痒、疼痛,黄色分泌物可能伴随异味。治疗需使用氧氟沙星滴耳液、氯霉素滴耳液等抗菌药物,严重时需口服头孢克洛分散片。保持耳道干燥,避免抓挠。

2、中耳炎

急性化脓性中耳炎多继发于上呼吸道感染,致病菌通过咽鼓管侵入中耳。典型症状包括耳痛、听力下降,鼓膜穿孔后可见脓性分泌物。需用盐酸左氧氟沙星滴耳液联合阿莫西林克拉维酸钾片抗感染,必要时行鼓膜穿刺引流。

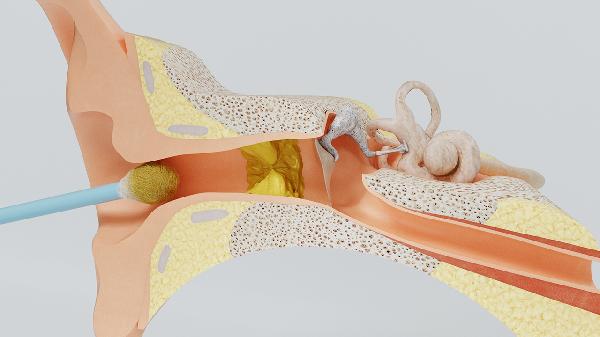

3、鼓膜穿孔

外伤或中耳炎可能导致鼓膜穿孔,穿孔后中耳分泌物经外耳道流出。患者常主诉耳闷、耳鸣,检查可见鼓膜裂隙及渗液。小穿孔可通过禁水入耳观察自愈,大穿孔需行鼓室成形术,期间可使用洛美沙星滴耳液预防感染。

4、耳部湿疹感染

过敏性湿疹累及耳部皮肤时,抓破后易继发金黄色葡萄球菌感染。表现为耳廓或耳道皮肤糜烂、渗液结痂。治疗需联合曲安奈德益康唑乳膏外用抗炎,配合莫匹罗星软膏控制感染,口服氯雷他定片缓解过敏症状。

5、胆脂瘤型中耳炎

胆脂瘤上皮堆积会破坏中耳结构,引发长期耳漏伴恶臭分泌物。可能伴随传导性耳聋和眩晕,CT检查可见骨质破坏。确诊后需行乳突根治术清除病灶,术后使用环丙沙星滴耳液冲洗,定期复查防止复发。

日常应避免用尖锐物品掏耳,游泳时佩戴防水耳塞。出现耳道流液持续超过3天、伴随发热或剧烈头痛时需及时就诊。治疗期间保持耳部清洁干燥,按医嘱规范用药,禁止自行冲洗耳道。饮食宜清淡,减少辛辣刺激食物摄入,适当补充维生素A和锌促进黏膜修复。